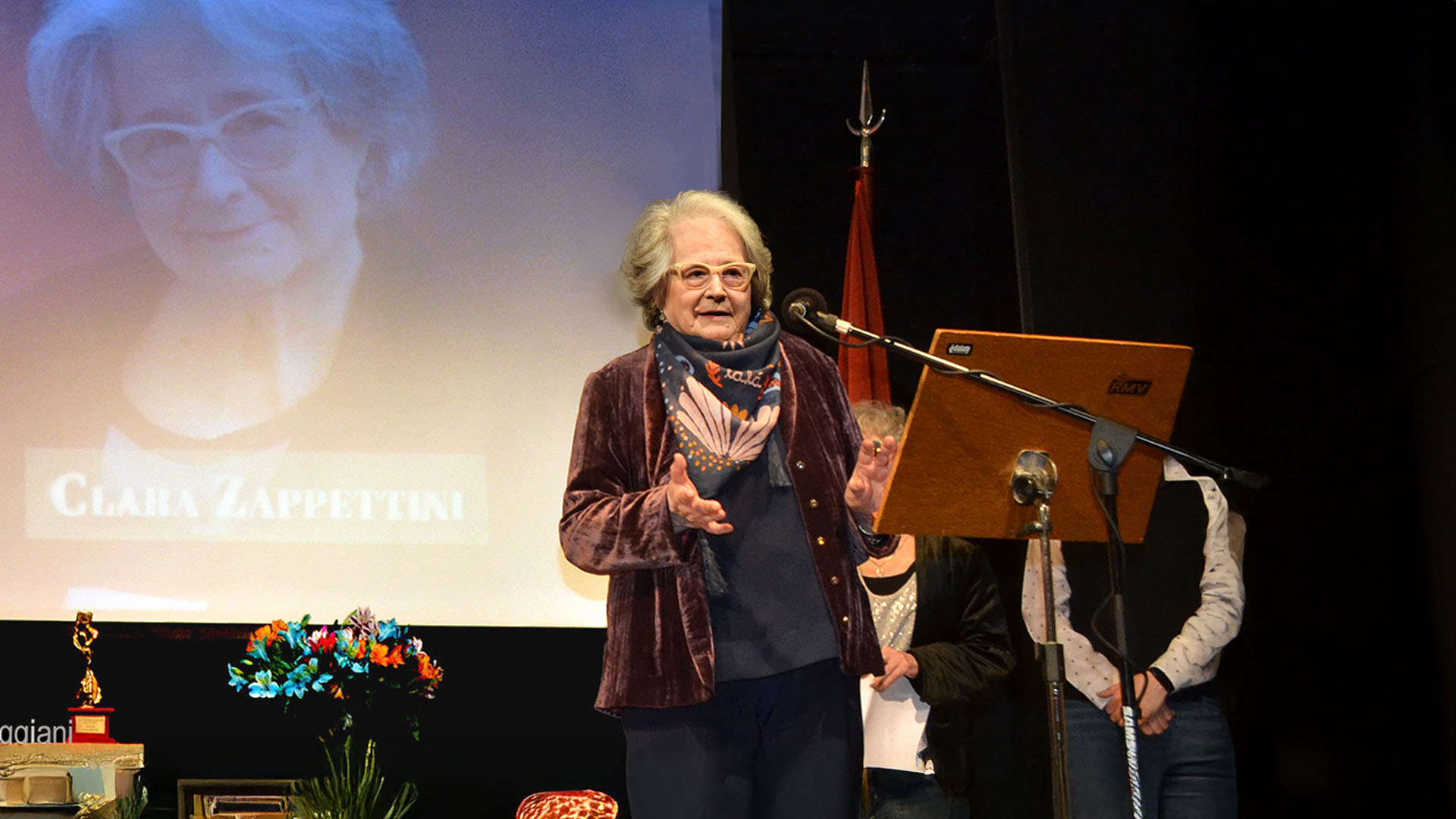

Clara Zappettini y su Premio de Honor a la trayectoria en Argentores

Una profesional muy reconocida en el medio audiovisual

Guionista, directora y productora de cine y televisión, Clara Zappettini es, como lo prueba su larga y fecunda labor a través de los años, una de las profesionales más destacadas que haya generado el medio audiovisual entre los autores y autoras formados en los finales de los cincuenta e inicios de los sesenta del siglo pasado. El premio de honor a la trayectoria en cine, que le otorgó Argentores en el Día del Autor en 2024, como también el que entregó a Irene Ickowicz, hizo absoluta justicia absoluta, en ambos casos, a dos vidas entregadas con pasión y verdadero talento a la creación, además de ser defensoras inclaudicables de los derechos de sus pares. Después de hacerle una nota a Irene en un número anterior -la idea fue hacerles entrevistas por separado para destacarlas más-, ahora cumplimos con el compromiso que había quedado pendiente de dialogar con Clara. Además de haber recibido a lo largo de su extensa trayectoria distintos premios y distinciones -que se recordarán al final de este trabajo-, es bueno recordar que nuestra entrevistada fue una de las primeras y pocas mujeres en obtener, en su época de estudiante, el título de licenciada en Realización Cinematográfica en la Escuela Superior de Bellas Artes de La Plata, hoy Facultad de Artes, entidad dependiente de la universidad pública de esa ciudad. Clara también se desempeñó durante su prolongada actividad profesional como Directora de Medios Audiovisuales del Fondo Nacional de las Artes (FNA) y es actualmente vicepresidente segunda de Argentores.

¿Qué hechos, de los que perduran en tu recuerdo, crees que despertaron en vos el amor por el cine?

No recuerdo las primeras películas que vi. Pero hay dos títulos que me marcaron y las vi, mínimo diez veces (sí, diez o más). Una es Mujercitas, versión 1948, dirigida por Miguel Curtiz, con June Allyson en el papel de Jo, sobre la novela del mismo nombre de la autora Louisa May Alcott, editada en la famosa colección Robin Hood. La otra fue Rosas del Tirol, versión 1935 de la opereta El vendedor de pájaros, filmada en Alemania en 1936, antes de la guerra, y recién estrenada en 1949 en Buenos Aires. Una curiosidad para cinéfilos muy jóvenes: los filmes previos y posteriores a la guerra se estrenaban aquí luego de 1945 en el cine Lorraine, más tarde famoso por haber popularizado en nuestras pantallas la obra de Ingmar Bergman y otros grandes directores. Ya en la primaria me entusiasmaba pensar en hacer cine y en la secundaria me convencí. El problema era cómo y dónde. Recién en el verano de 1959, ya recibida, me entero de que, en abril, se lanzaba la flamante Licenciatura de Realización Cinematográfica en la Universidad de La Plata, creada por un visionario: Cándido Moneo Sanz. Allí tuvimos de profesores a Tomás Eloy Martínez, Rolando Fustiñana, Néstor Gaffet, Saulo Benavente, Osvaldo Bonnet, Pablo Tabernero, Antonio Ripoll, Humberto Ríos, Héctor Cartier, Jorge Miguel Couselo, entre muchos otros profesionales de las artes y la industria cinematográfica.

Vos has valorado mucho la figura de Moneo Sanz.

Es que él, además de ser un gran adelantado al decidirse a crear una carrera cinematográfica, impulsó a los estudiantes que no habían aún finalizado la carrera, a producir, durante la cursada, filmaciones de cortometrajes. En mi caso, el primer filme que realicé fue en codirección con Oscar Garaycochea, financiada por la Dirección Ictícola de la Provincia de Buenos Aires en Chascomús. Su título fue Pejerrey, en 16 milímetros, todo realizado por un equipo formado solo por estudiantes.

¿No se trataba de trabajos finales de la carrera?

No eran trabajos finales, sino de entrenamiento en el documental. Tenía una copia de Pejerrey que se extravió. Me comprometí a ubicarlo con Marcelo Gálvez, licenciado en Cine, Video y Televisión e integrante del colectivo Movimiento Audiovisual Platense (MAP). Y responsable también de la edición agotada del libro Huellas e Historias del Cine Platense (1955-1978), Edición 2022.

Ese período debe haber sido sin duda un momento esencial en tu formación, ¿no?

Diría que La Plata fue para mí un descubrimiento y una experiencia muy feliz. Viajábamos en trenes puntuales y limpios todos los días; cuando se amplió el plan de estudios y debíamos concurrir también los sábados, había una joven en la cursada de la que me hice muy amiga, Mirtha Pachy Lecourt, que era platense. Fue una amistad que duró toda la vida, con ella y con sus dos maridos. Con el primero, Carlos Colombo, también egresó de la carrera y tuvo tres hijos. El segundo, trabajaba en producción televisiva. Pachy se dedicó a las artes plásticas y textiles.

Y los primeros pasos en la actividad profesional, ¿dónde se dieron?

Surgieron en la Universidad de El Salvador, donde hice mi segunda carrera. Allí conseguí un trabajo administrativo como apoyo económico. Y, al terminar, grabamos varios pilotos con profesionales que trabajaban en el medio. Mis padres, que tenían una pequeña confitería, bancaron todos mis estudios. Me enseñaron lo que es trabajar.

Tu padre era de origen italiano, ¿no?

Sí, y mi madre alemana. En el caso de mi madre, mis abuelos fallecieron aquí, pero mi padre, como la mayoría de los inmigrantes de la primera guerra, nunca volvieron a ver a sus padres ni a escuchar sus voces. Tener teléfono era de ricos. Ahora, el desarraigo y el trasplante cultural es seguramente también muy difícil, a pesar del apoyo de las nuevas tecnologías y que pueden verse a través de las pantallas de los celulares y escuchar sus voces.

¿Eso lo reflejaste en algún trabajo?

En cierto modo estimuló un proyecto cinematográfico, cuyo guion lo escribimos con Roberto Grasso, socio y sobre todo amigo de toda la vida. Ese trabajo, que se titulaba Nuestras raíces, quedó trunco, porque, a pesar de que habíamos conseguido un crédito del Instituto Nacional de Cine, no pudimos conseguir productor. Con Roberto Grasso escribimos también mucho después el guion de Buenos Aires, la tercera fundación, que se estrenó en 1980 para celebrar los 400 años de la segunda fundación de Buenos Aires. Cuando menciono esta experiencia suelo reírme nombrándola como “tercera fundición”. Su tema era la inmigración y apareció también años después en ATC.

Pero, antes de la televisión, ¿no habías empezado por el cine?

Sí, claro. Trabajé en 1973 en la preproducción, producción y postproducción de la primera película de Oscar BarneyFinn, La balada del regreso, con Ernesto Bianco, María Luisa Robledo, Elsa Daniel, Julia Von Grolman, Adrián Ghío, María Vaner y Hugo Arana, entre otros. Se filmó en Salta y fue una odisea. En esa película aprendí lo que tal vez me faltó aprender en La Plata. Allí lo aprendí in situ y de golpe. Era el difícil trance de hacer una película que había sido pensada como una superproducción, pero sin tener la financiación necesaria.

Siguiendo un poco con el cine, quería preguntarte sobre tu experiencia con la película Camila.

Para mí fue un verdadero privilegio trabajar en esa gran película, con dirección de María Luisa Bemberg, guion escrito por ella en colaboración con Juan Bautista Stagnaro y la producción general de Lita Stantic. Para poder cumplir el plan de producción teníamos locaciones de filmación simultáneas. Esto significaba tenerlas preparadas para continuar, por ejemplo, después de Chascomús en Colonia (Uruguay) y dos jefas de producción. La primera jefa era Marta Parga, de excelente y extensa carrera, y la segunda era yo. Camila tuvo preproducción en el final del gobierno militar y hubo que volver a gestionar algunos temas ya que se filmó durante el gobierno de Alfonsín. Se terminó de filmar en 1984.

¿Y por qué dirías que entraste en la televisión, además de la necesidad de trabajar?

Estoy convencida de que, en el fondo, algunas profesiones te eligen, no es uno quien decide elegirlas. Creo que, en mi caso, la televisión primó porque soy muy dispersa y acelerada.

Recordame, por favor, algunos de los programas que dirigiste o produjiste en TV.

Dentro de tantos, elijo: Café con Canela con la conducción de Canela, tira diaria de 2 horas en vivo que, además de poner foco en contenidos para la mujer tratando de profundizar temas que salieran del área doméstica, inició en forma regular varios días al mes de transmisiones en dúplex (y en vivo), con todas las provincias del país, incluida la isla de Tierra del Fuego. Y la cabecera era cada canal provincial, con una producción hecha por los propios canales con sus medios y una temática local. Hubo dos dificultades que se agregaron a la complicación del dúplex en vivo: la que surgía en cada provincia que elegía notas con el mismo criterio que siempre critican (con razón) a los canales porteños, que siempre hablan de Buenos Aires. Esto se pudo solucionar con mucho diálogo y cabe subrayar que, de Buenos Aires, solo viajaba Canela y un coordinador de producción. La conducción general la hacía el conductor o conductora local. El segundo problema que surgió fue que, el mismo canal (ATC) puso en el aire en forma simultánea el ciclo El Espejo, similar en su apariencia, pero realizado con el Móvil del mismo Canal y todo el equipo humano de Buenos Aires. De federal nada: eran las provincias miradas con ojos porteños una vez más. Otro programa que rescato es La otra tierra, historias de inmigrantes y argentinos que dejan su país, en un total de 99 capítulos, en versiones semanales de 50 y 30 minutos. Otros dos que elegiría son Historias con Aplausos, entrevistas con actores y gente del espectáculo, además de personajes relacionados con material de archivo, que eran los que le daban la estructura al ciclo, que tuvo 42 capítulos de 50 minutos; y Los cuartos propios, programa dedicado a mujeres de la cultura y el arte, que duraba cada uno 30 minutos. Se emitió en ATC dentro del ciclo Documento Nacional de Identidad y fue producido por el Ministerio de Cultura de la Nación.

Y en Argentores, ¿desde cuándo sos socia?

Lo soy desde 1975, así que el año que viene cumplo los 50 años de socia. Porque en esa época era el propio canal que te indicaba que fueras a la entidad a asociarte. Yo entré en 1974 y al año siguiente me asocié.

***

Reconocimientos

1. Personalidad destacada de la Cultura de la Ciudad de Buenos Aires (2010)

2. Konex de Platino en Documental (1991 y 2001)

3. Martín Fierro en Documental (1990, 1991, 1997 y 1998)

4. 8 de Marzo Margarita de Ponce, de la Unión de Mujeres Argentina (UMA, en 2000) y 8 de Marzo La Mujer y sus Derechos de la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos (A.P.D.H, en 1996)

5. Fund TV 1997

6. DAC (Directores Argentinos Audiovisuales, en 2019)

7. La Facultad de Artes de la Universidad Nacional de La Plata comenzó a entregar desde 2004 el premio Perspectiva de Género, que lleva el nombre y apellido de Clara Zappettini. Esa distinción se concedió por primera vez en aquel año en el quinceavo Festival REC dedicado para alumnos y egresados de universidades públicas.

8. Premio a la Trayectoria 2021 en Medios Audiovisuales del Fondo Nacional de las Artes

9. Beca Internacional VisitorsProgram/USA1996

10. Beca Radio Televisión Italiana RAI en 1972.