Por qué los milagros no abundan en escena

El misterio y sus límites en el teatro

Este es el artículo más raro que he escrito. Acaso por la necesidad infantil o inconsciente de traspasar los límites. El teatro depende de la ilusión. El espectador se sienta en el teatro, se apagan las luces de la platea y asiste a un espectáculo que sabe que es mentira, pero que lo conmueve profundamente. Es tan intensa esa experiencia, que Freud la comparó con el sueño, al que llamó “la otra escena”. Porque ambas tienen algo en común: una persona que asiste a algo que lo afecta, lo conmueve, y que también sabe que es mentira. Eso es lo único que tienen en común. Pero: ¿cuáles son los límites del teatro?

Un pensador francés, de la segunda mitad del siglo pasado, los ha estudiado a fondo. “Siempre que la escena quiera hacerse pasar por un lugar distinto del que en realidad es, siempre que el actor quiera hacerse pasar por otro, se creará una perspectiva de lo imaginario. Y no parece que el teatro pueda llegar a escapar nunca de estas condiciones que, sin duda, son constitutivas”, dice Octave Mannoni.

Más adelante, habla de artistas como Brecht, que quisieron pasar esos límites, sin conseguirlo. Es interesante cuando Mannoni se detiene a analizar lo que decían aborígenes africanos, que afirmaban que, si bien hoy no se cree más en las máscaras, “en otro tiempo se creía”. Para el autor, esta afirmación puede llevarnos a la infancia, o a la experiencia de espectadores que suben poseídos al escenario. Nosotros, aquí podemos evocar lo que -según nos han contado- sucedía en algunas representaciones de Juan Moreira, en que espectadores airados subían al escenario para impedir que “Moreira peleara solo contra la partida policial”. Son identificaciones excesivas que se paran en un abrir y cerrar de ojos.

Lamentablemente Mannoni dejó de lado el área del misterio. Porque le interesaba más el aspecto psicoanalítico de la ilusión en el teatro, como correspondía a su época, donde el psicoanálisis hacía furor, o porque sintió que el misterio ya no pesaba, no tenía importancia. Y tal vez no se equivocó. A mí me costó encontrar obras de teatro que propusieran lo sobrenatural en el teatro. ¡Porque siempre hablo de teatro en estas notas, directa o indirectamente! Igual, encontré dos obras. Esto no quiere decir que no haya más; pero estas dos bastan para analizar el fenómeno de lo sobrenatural en el teatro. En una, un niño muerto, renace mientras se oyen trompetas; porque comienza la Navidad, que anuncia el nacimiento del niño dios de los cristianos. En la otra, donde también suenan trompetas, un rabino, en una ceremonia de exorcismo, consigue vencer a un dibuk, y extraer el alma de un joven enajenado del cuerpo de una muchacha virgen, que por ese problema no podía casarse.

Ambos, dos milagros, son fenómenos prohibidos en ambas religiones que, como es debido, están estructuradas racionalmente. Pero que, teatralmente, no tienen por qué mantenerse en esos límites. Estas dos obras desafían lo establecido.

Resurrección de un niño

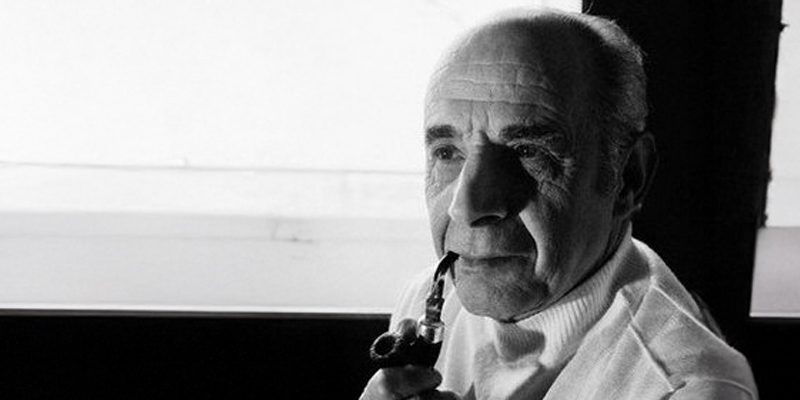

Paul Claudel es un gran autor. Escribe en un lenguaje poético de gran envergadura. Sus imágenes desafían los cielos y los abismos. Leí y releí sus dos obras religiosas más famosas, cuyos datos figuran al final de esta nota. La primera escena de La Anunciación a María sucede en Francia, en una mítica Edad Media, donde los nobles se mueven con elegancia y dicen sus parlamentos cómodamente, mientras los campesinos bajan la cabeza y trabajan. Estos, son los sin voz. En la primera escena, que sucede en un granero, Violaine besa en los labios a Pedro de Craón, un caballero andante, que ya muestra los primeros indicios de la lepra. Su hermana Mara los espía y es testigo del hecho. Pedro de Craón se está yendo a Jerusalén, ocupada por los fieles a Mahoma, a predicar el Evangelio. Según él, lo envía Dios. Violaine, que tiene solo 18 años, está comprometida a un noble que se llama Santiago y su padre, Anás Vercors, quiere casarla antes de partir también a combatir los infieles que han ocupado la ciudad santa.

Esta obra, como la otra, la judía El alma en pena, está llena de símbolos que no vamos a analizar, porque aquí nuestro objetivo es otro: dilucidar si el milagro tiene un lugar en el teatro todavía. Anás Vercors, quiere casar a Violaine antes de partir; es un gran señor feudal de Francia y no puede dejar sus territorios sin alguien que esté a cargo; por eso piensa en Santiago, otro gran señor feudal, que por casarse con su hija, va unir dos grandes extensiones de tierra y va a ocupar su lugar de mando.

A propósito, “la tierra depende del cielo, el cuerpo depende del espíritu” sostiene Anás Vercors, y es bueno conocer su ideología para entender lo que va a pasar. “¡Oh santa faena del agricultor, en la que el sol es como nuestro buey reluciente, y la lluvia nuestro banquero, y Dios, todos los días, nuestro compañero de trabajo, y el más laborioso de todos!”, continúa diciendo. Y concluye así: “Los otros esperan su bien de los hombres, nosotros lo recibimos directamente del mismo cielo”.

La acción dramática sigue ocho años después. Para ese entonces Violaine vive en una caverna, porque debido a ese beso se ha contagiado la lepra de Pedro de Craón; su hermana Mara, que en su momento la había denunciado, se ha casado con Santiago en su lugar y ahora, después de varios intentos infructuosos, tiene un hijo. Pero este nace muerto. Entonces va a ver a su hermana, que vive en soledad como corresponde a una leprosa. Lleva el cadáver de su hijo en brazos.

Esta es la gran escena de la obra. Veamos lo que dicen. Habla primero la hermana leprosa:

Violaine: Ya no tengo ojos. Solo el alma permanece en el cuerpo perecido.

Mara: ¡Ciega! ¿Cómo caminas tan derecho?

Violaine: Oigo.

Mara: ¿Qué oyes…?

Violaine: Las cosas, que existen conmigo. ¿Qué quieres de mí, hermana querida?

Mara: Alabar contigo a ese Dios que te ha hecho pestífera.

Violaine: Alabémosle, pues, en esta víspera de su Natividad.

Mara: ¡Es fácil ser una santa cuando la lepra sirve de precio!

Poco después, gritando, Mara abre su manto y levanta en sus brazos el cadáver de su hijito.

Mara: ¡Violaine, soy una desdichada, y mi dolor es más grande que el tuyo!

Violaine (mientras recibe el cadáver del hijo de su hermana):¿Acaso tengo yo poder para resucitar a los muertos?

De pronto, se oyen campanas a lo lejos. Son casi imperceptibles. Mara no las oye, pero Violaine sí.

Violaine: ¡Son las campanas de Navidad, las campanas que nos anuncian la misa de Medianoche! ¡Oh, Mara, nos ha nacido un niñito!

Mara: Ya no nieva y las estrellas brillan.

Violaine: ¡No llores más! No es el momento de llorar, cuando ha nacido la salvación de todos los hombres.

Y en ese instante mágico se oye la voz de los ángeles del cielo y un coro que canta en latín. Largamente, pero en latín. Las trompetas también se escuchan, con un tono “indeciblemente desgarrador, solemne y triunfal”.

Después, se ve un desnudo pie infantil, que aparece por la apertura del manto, moviéndose perezosamente.

Mara: ¡Vive!

Se ha producido el milagro. El niño abre los ojos, mira a su madre y se pone a llorar. Mara lo observa atentamente.

Mara: ¡Violaine! ¿Qué quiere decir esto? ¡Sus ojos eran negros, y ahora se han vuelto azules, como los tuyos!

Es un efecto del mayor milagro, que es que ha resucitado.

En la zona de exclusión

La segunda obra que vamos a analizar no sucede a cielo abierto, como en esa Edad Media imaginada por Claudel, donde los señores se mueven ágilmente y alzan la voz a voluntad, mientras los campesinos trabajan en silencio. Allá leíamos una magnífica traducción de Ángel Battistesa, acá tenemos un texto seguramente corrupto, de un tal An-Ski, del que poco hemos llegado a saber. Pero tengo El alma en pena en un libro que ha sido traducido y publicado en España, casi cien años atrás, por una prestigiosa casa editora, de la que damos cuenta al final. Poco antes de la devastadora guerra civil que asoló a ese país.

En Rusia, desde el siglo XVII, a los judíos se les permitía vivir en una “zona de asentamiento”, que era la región fronteriza occidental del imperio, que se extendía hasta la frontera con Europa central. Incluye lo que hoy en día es Bielorrusia, Lituania, Moldavia, Polonia, Ucrania y la parte occidental de Rusia. La acción sucede en un shtetis o pueblito donde pululan los mendigos. En una antigua sinagoga, de ennegrecidos muros, discípulos de la escuela talmúdica estudian textos sagrados canturreando, mientras un ayudante de rabino ordena los chales de oración. Acá se combaten serpientes simbólicas y se pretenden milagros cotidianos. Por ejemplo, un asistente a las plegarias recuerda que “muchos desastres sucedieron en nuestro shtetis, muchos incendios redujeron todo a cenizas”, haciendo alusión a los constantes pogroms. Pero la sinagoga… se mantuvo en pie. ¿Por qué?

“En una oportunidad las llamas lamieron sus tapias” continúa narrando este personaje; “pero de pronto se abatió sobre ella una bandada de palomas que, con su batir de alas, apagó el fuego”. Los discípulos escuchan mientras siguen canturreando, meciéndose de adelante para atrás y de atrás para adelante. En medio de tanta pobreza y superstición, existe también un judío rico, que se llama Sender. Tiene una hermosa hija, Lea, jovencita y muy tímida, que quiere casar. Otro piadoso concurrente a la casa de rezos informa que Sender ha entrevistado a un posible novio, pero que no se han puesto de acuerdo. “Sender no considera suficiente la dote” cuenta. Los susurros preparan el clima para lo extraño que va a ocurrir en el pueblo. Un joven rabí, que “conoce algunos nombres místicos, con la ayuda de los cuales puede crearse el Golem, resucitar muertos, invocar a los malos espíritus y a Satanás en persona”, ha llegado al lugar y ha entrado al templo. Este joven se llama Chonen y hace tiempo fue discípulo en el templo y “también está iniciado en la Cábala”.

Omitiremos, como en la obra anterior, el análisis de los símbolos, para ir al tema de lleno. Otro piadoso recuerda que “antiguamente, cuando un hombre rico buscaba un marido para su hija, no se fijaba ni en la fortuna ni en el origen, sino únicamente en las virtudes o en la inteligencia del muchacho”. Otro, para tirar más leña al fuego, añade: “Cuando el alma de un ser humano, que no ha muerto aún, debe penetrar en un cuerpo que aún no ha nacido, se entabla un combate. Si el moribundo perece, la criatura viene al mundo; pero si aquel se cura, el niño muere al nacer”.

Finalmente, en presencia de todos, Chonen tiene una discusión con otro creyente.

Henoch: ¡Dios no ha creado el pecado, sino Satanás!

Chonen: ¿Y no fue Dios mismo quien creó a Satanás? Satanás es la otra fuerza de la Divinidad, y por consecuencia es santo también.

Henoch: ¡Satanás santo! No, no lo puedo entender…

Chonen (inclinándose hacia él, con vos temblorosa). ¿Y qué tentación es la más fuerte? ¿Cuál es la más difícil de combatir? El amor de la mujer, ¿no es cierto?

Ahora los hechos se precipitan. Lea, que busca unos viejos bordados, entra al templo y pasa delante de Chonen. Los dos se estremecen. Los dos comprenden que algo inesperado, poderoso, indestructible, ha ocurrido entre ambos.Poco después, Sender enciende las luces de su casa e invita a comer a sus amigos y a los mendigos, como era costumbre entonces antes de un casamiento.

Sender: ¡Sí! ¡Yo los invito! ¡Felicítenme! ¡Acabo de firmar el compromiso de esponsales de mi hija!

Sus palabras llegan a Chonen que queda aterrado. O sea, sus oraciones, ayunos y conjuros, ¿fracasaron? ¡No! De pronto mira al cielo, entiende, y sonríe. A partir de ese momento, Lea cae en un extraño sopor; su comportamiento es impredecible. Al final, descubren lo que pasa. Un creyente se lo comunica a su padre: “¡Ha ocurrido una gran desgracia! El dibuk ha encarnado en el cuerpo de su hija”. El pánico invade a todos. Consternado, el padre recurre a un famoso rabino, llamado Ezryel, para que expulse el dibuk del cuerpo de la joven Lea. Mientras le traen a la muchacha, el famoso rabino oye que súbitamente Chonen ha muerto. Es entonces que lanza este presagio:

Ezryel: A veces, las faltas de los padres caen sobre los hijos…

Lo que sucede después en un interrogatorio nunca visto. El rabí pregunta y Chonen, que ahora existe solo en el cuerpo de Lea, responde por la boca de la joven. He aquí algunos textos:

Ezryel: Dibuk, te ordeno que me lo digas… ¿quién eres?

Lea-Divuk: ¡Sabes quién soy! Yo no diré mi nombre ante extraños.

Ezryel: ¿Por qué has entrado en el cuerpo de esta virgen?

Lea-Dibuk: Porque le estaba destinado.

Ezryel: ¡Según las leyes de la santa Torá, los muertos no tienen derecho a permanecer entre los vivos!

Lea-Dibuk: Yo no estoy muerto.

Ezryel: ¡Has abandonado nuestro mundo y te está prohibido volver hasta la venida del Mesías! Por eso, te ordeno abandonar el cuerpo de esta muchacha y no marchitar esta rama floreciente del jardín eterno de Israel.

Ahora, en un largo monólogo, pronunciado a través de la boca de Lea, Chonen grita su dolor. Sus últimas palabras son conmovedoras.

Lea-Dibuk: En ningún sitio he hallado reposo, ni en el cielo ni en la tierra, ni en ninguno de los innumerables mundos… Y ahora, cuando por fin mi alma errante y maldita ha hallado un asilo ¿quieres arrojarme de él? ¡Compasión! ¡No me persigas con tus anatemas!

Ezryel: ¡Alma errante! Lleno de compasión por tu persona, voy a intentarlo todo para liberarte de los espíritus maléficos. ¡Pero antes tienes que dejar el cuerpo de la virgen!

Lea-Dibuk: ¡No, no lo voy a dejar!

Aquí, con todo su vigor, Ezryel procede a realizar lo que es habitual en estos casos. Hace entrar a diez hombres, a quienes les pide el poder y el derecho para expulsar el espíritu que invadió el cuerpo de la virgen. También ordena que traigan siete trompetas, siete cirios negros y que saquen del Arca Santa siete rollos de la Torá. Mientras tanto, el espíritu de Chonen grita:

Lea-Dibuk: ¡No temo a tus maldiciones ni creo en tus juramentos! No hay poder en el mundo que venga en mi ayuda ni cúspide más luminosa que el asilo que me ha acogido; ¡no hay más profundo abismo que el que me aguarda! ¡No pienso salir! ¡No…!

El rabí Ezryel interrumpe el exorcismo para hacer consultas. Sacan a Lea de su sopor y la llevan afuera. Llega Samson, un rabí más famoso todavía; Ezryel le anuncia que en este caso piensa usar el cherem, que es un recurso extremo, un acta de expulsión de la comunidad. Se hizo famoso cuando la comunidad de Ámsterdam, en el siglo XVII, lo aplicó contra el joven filósofo llamado Baruch Spinoza, por sus ideas sacrílegas. Aquí, a las palabras de Ezryel, Samson reacciona con preocupación:

Samson: El cherem es un castigo muy duro para un ser viviente, y más duro aún para un muerto… Si no tienes otro medio, si tú que eres tan piadoso y santo, decides recurrir a él, te doy mi autorización. Pero es necesario que antes te revele un secreto que tiene que ver con este asunto.

Ezryel: ¡Habla!

Ahora se forma un tribunal. Mandan a llamar a Sender. En medio de truenos y relámpagos, un tribunal recién armado convoca a un espíritu. Este llega, pero pocos entienden lo que dice. El nuevo rabino, en cambio, sí puede entenderlo.

Samson: ¡Yo entiendo esas palabras y reconozco esa voz! Oye Sender… el difunto Nyssen, hijo de Rebeca, nos dice ahora que cuando ustedes dos eran jóvenes se sentaban en el mismo banco de la escuela y que sus almas estaban unidas por una fiel amistad. Años después se casaron, en una misma semana, y durante los días de penitencia que siguen al casamiento se prometieron, tomados de la mano, que, si sus esposas daban a luz una a un varón y la otra a una niña, con el tiempo los unirían en matrimonio. Pero con el tiempo…, Sender, te convertiste en un hombre rico, mientras que el hijo de tu amigo Nyssen seguía pobre. Entonces apartaste la vista de él, porque buscabas para tu hija un marido rico, de una familia opulenta… Tu amigo murió y las potencias tenebrosas, al ver la desesperación de este joven, Chonen, tendieron alrededor de él sus redes, lo apresaron y se lo llevaron rápidamente de este mundo. Su pobre alma erraba sin reposo cuando, finalmente, encarnó como dibuk, en el cuerpo de tu hija Lea, la mujer que le estaba destinada por la promesa.

Finalmente… ¡todo se ha aclarado! Sender insiste en casar a Lea con el novio que le ha asignado, pero lamentablemente es tarde. Porque ante la amenaza de un cherem, Chonem ha abandonado el cuerpo de Lea, que entonces desfallece. Las almas de estos jóvenes se unen en el espacio y se preparan para vivir en el más allá lo que aquí no pudieron disfrutar.

El milagro abandona la escena

¿Qué destino tuvieron estas obras? En la segunda mitad del siglo XIX y comienzos del XX pasaron en Europa muchas cosas que todavía nos afectan. Apareció la revolución industrial, con la proliferación de talleres insalubres donde se explotaban a hombres, mujeres y hasta niños; la ciencia y la técnica se desarrollaron ampliamente para cubrir las necesidades del comercio y la industria; apareció la poesía social, con figuras como Baudelaire; cundieron los pensadores comprometidos con el destino del hombre, como Marx; el teatro, con una nueva vertiente, realista, creció con figuras inmensas como Ibsen. Por su lado, con el caso Dreyfus, se desarrolló la conciencia social, que nucleó a escritores y artistas, alrededor del ¡Yo acuso! de Emile Zola, dando lugar al nacimiento del intelectual, que se transformó en un portavoz de la sociedad, a veces con más fuerza que un sacerdote o un político. ¡Tal el caso de Víctor Hugo, autor de Los miserables! Por último, cobró fuerza la frase Nietzsche: “Dios ha muerto”. Es preciso aclarar acá que Nietzsche no se refiere al posible e inescrutable Dios de los espacios infinitos, sino al Dios de la cultura, el de los documentos y las ceremonias, que poco a poco dejó de tener vigencia.

El realismo en el teatro y la novela fue tan fuerte que gente como Marcel Proust, que sin duda era progresista, en un momento dado exclamó, preocupado: “Una obra con grandes teorías es como tener de un producto u objeto, la etiqueta con su precio”. Pero sigamos con el tema que aquí nos ocupa: el milagro en el teatro. Este desapareció antes de crecer y dar sus frutos.

Porque la obra de Paul Claudel es posterior a la Segunda Guerra Mundial, y la de An-ski fue conocida mucho después de que se estrenara, si es que alguna vez se estrenó, en la zona de exclusión inventada por los zares. La mujer que se rebela contra el poder del hombre, el explotado que exige justicia, el financista denunciado por sus maniobras económicas, ocuparon el escenario, corriendo a un lado a la mujer que pedía la resurrección de su hijo o el drama del espíritu encerrado en el cuerpo de una mujer virgen.

Estoy seguro de que la inmensa poesía de Paul Claudel proliferará en campos que todavía no alcanzamos a discernir. En cuanto a la historia del dibuk que aquí contamos, esta generó enseguida nuevos espacios de creación. Historias de exorcismo aparecieron en el cine de entretenimiento, sobre todo el norteamericano, y la acción del rabí Ezryel abrió el camino a dos corrientes: por un lado, al detective de la novela de misterio; por el otro, al psicoanálisis freudiano, que buscaba en el inconsciente las razones de una conducta.

Van der Leeuw, en su monumental estudio sobre la religión de 691 páginas, de las que ya tengo marcadas unas cuantas, estudia el milagro en el capítulo de la revelación, que define como un acto de Dios y afirma: “El milagro es un hecho opuesto al orden establecido en el mundo. Opuesto a la naturaleza”. En el teatro, si existiera hoy, el milagro se degradaría al nivel de un espectáculo de magia. Durante el siglo XX, el milagro estuvo vivo sobre todo en el comic. Historietas como Superman se excedieron en su uso. Recuerdo aquí cuando Superman tomó el globo terráqueo y dio con él vueltas para atrás, porque quería retroceder en el tiempo con un propósito justiciero.

Hoy deberíamos preguntarnos… el tiempo vivido, ¿retrocede al compás de las vueltas para atrás del planeta?

Ricardo Halac

Obras consultadas

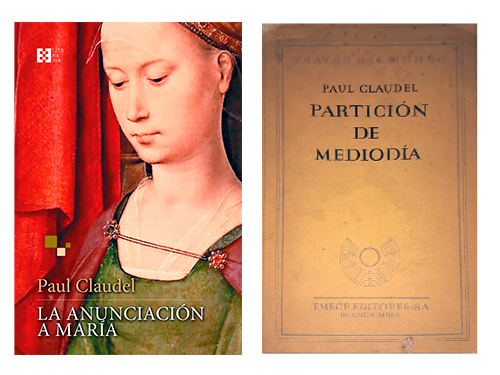

Partición del mediodía y La anunciación a María, de Paul Claudel. Emecé Editores, Buenos Aires.

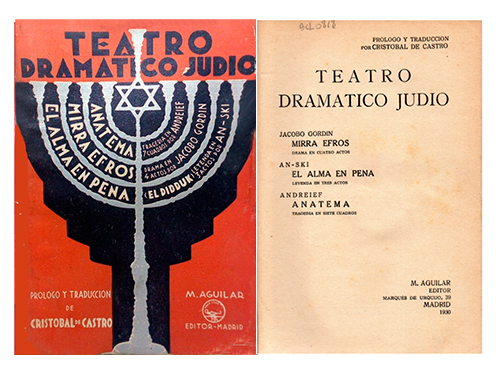

Teatro Dramático Judío. M. Aguilar Editor. Madrid, 1930.

La otra escena. Claves de lo imaginario. De Octave Mannoni. Amorrortu editores. Buenos Aires, 1973.

La religion, dans son essence et ses manifestations. Phénomenologie de la religion. De G. Van der Leeuw. Payot. Paris. 1948.