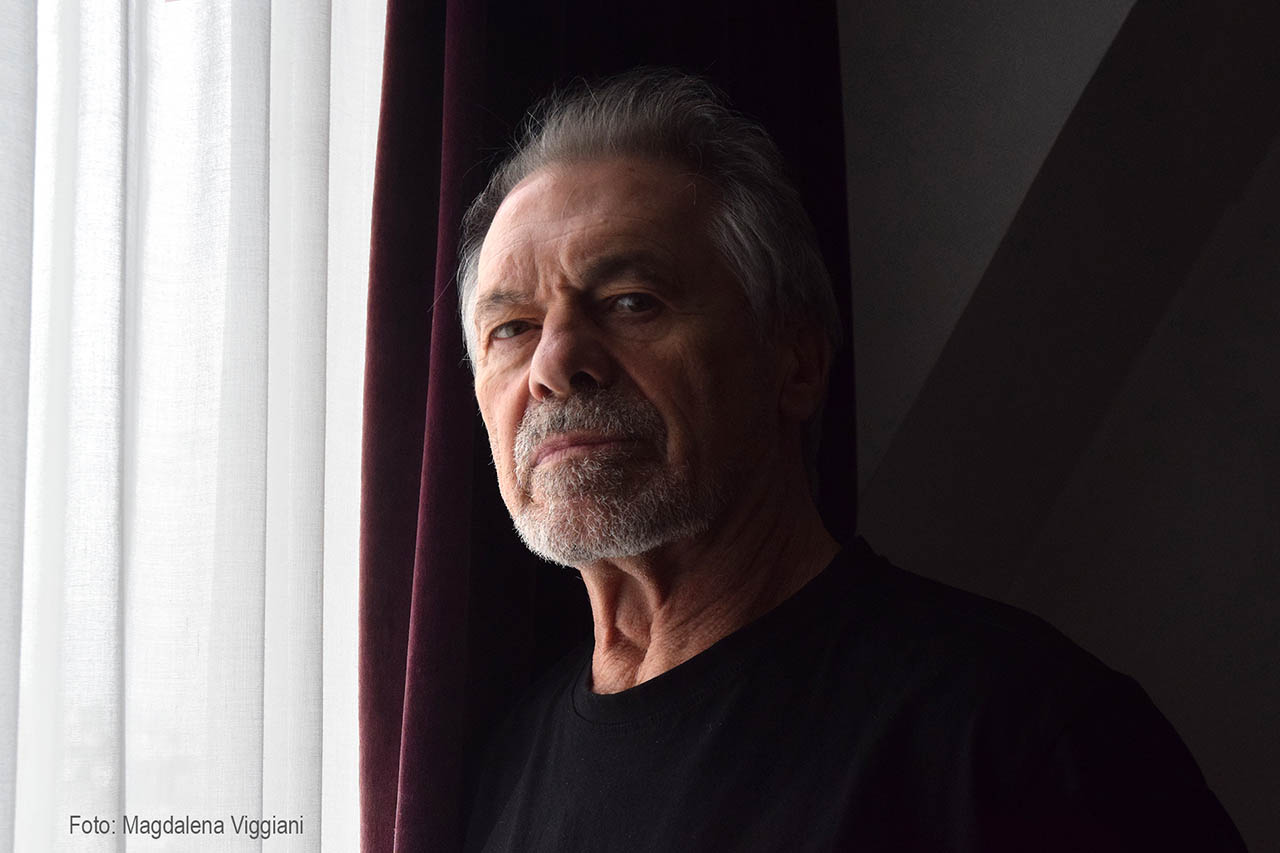

Charla con Miguel Ángel Solá

El oficio de vivir o el arte de la vida

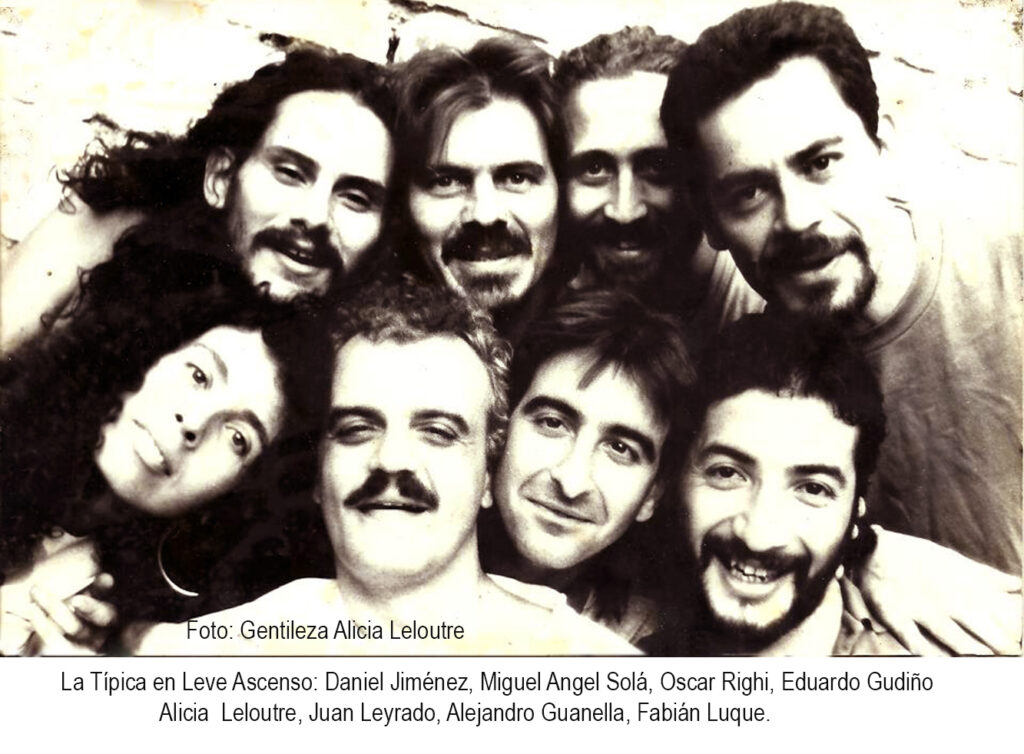

“Muchos amigos más jóvenes se sorprenden cuando, en España o aquí mismo, les cuento cómo éramos los argentinos y las cosas maravillosas que tenía esta hermosa ciudad de Buenos Aires”, evoca Miguel Ángel Solá en un tramo de la charla que mantuvo con nuestra revista, en ocasión de la nueva visita que realizó a nuestra ciudad para interpretar el papel de un psiquiatra en la obra teatral Mi querido presidente. Y agrega: “La Típica en Leve Ascenso, por ejemplo, aquel grupo multimediático que formamos con otros artistas en el año 1985 fusionaba música, escritura, plástica, cine, fotografía. Es decir, todo lo que podía fusionarse en el arte. ¿Y por qué sucedía eso? Porque en esa época había otros sueños, otras ganas, la gente se quería más, pensaba en el otro y se ayudaban. Éramos más solidarios”. Lo dice con una sonrisa que pareciera contener un dejo de tristeza. O tal vez melancolía o nostalgia, pero no. Y, de pronto, esa sonrisa, se esconde, rápidamente, detrás de una mirada pausada y atenta. A la realidad le gusta la simetría, diría Borges. Quizá por eso, al hablar de su llegada a Buenos Aires, al talentoso actor argentino le resulta casi inevitable, imperioso, que su memoria se traslade hacia ciertos momentos y épocas. Como quien tímidamente se acerca a un álbum de familia o de amigos y seres queridos ligados al arte.

Miguel Ángel Solá nació y se crio en Buenos Aires. Su familia, que tiene una larga vinculación con el teatro catalán -pertenece a una novena generación de actores (sexta comprobable con fotografías)-, emigró a principios del siglo XX a la Argentina. Su padre fue durante más de 50 años jefe de boletería del Maipo de Buenos Aires. Había ayudado con dinero a Luis César Amadori en la compra de ese teatro y, como no quiso asociarse, el director le devolvió su plata y le retribuyó el gesto con ese puesto. Su madre fue Paquita Vehil, que hasta sus últimos años trabajó en cine y teatro. Sus dos tíos maternos fueron actores de cine y teatro que, literalmente, nacieron en teatros: Juan Vehil, en el Teatro Rivera Indarte de Córdoba -ahora rebautizado Teatro Libertador General San Martín-; y Luisa Vehil, en el camarín del Teatro Solís de Montevideo. Con esa tía, Solá llegó a trabajar cuando ella tenía 70 años y estaba en silla de ruedas. Su abuelo materno Juan Vehil, nacido en Cataluña, fue un abogado que decidió unirse a un circo con el que viajó a Argentina con su mujer, la actriz Juana Tressols. Sus bisabuelos fueron igualmente actores: Dolores Dardés, nacida también en España, y Francisco Tressols. Su hermana Mónica Vehil también es actriz.

En 1985 entra a formar parte de La Típica en Leve Ascenso, aquel grupo multimediático integrado por actores, músicos, escritores, pintores, técnicos. En principio lo componían Alejandro Guanella, Fabián Luque y Oscar Righi (integrantes del Trío Mitote, que luego se fusionan con el nombre de La Típica). Posteriormente se sumarían otros: Daniel Giménez, Calvin Grassano, Oscar de la Peña, Carlos Sturze, Juan Leyrado, Alicia Leloutre y varios artistas más, hasta llegar a componer un grupo creativo de 18 personas. Entre sus distintos colaboradores figuraba la pintora Susana Schnicer, con quien Miguel Ángel estableció una relación sentimental. En ese contexto, desde 1986 a 1997 pone en escena hasta 15 formas diferentes de Vida, Obra, Sexo y Arte de Alberto Carlos Bustos (personaje de incomprobable existencia), una serie de espectáculos, de poesía, música, canciones y pintura, escritos, dirigidos y actuados por Solá, paralelamente a otros espectáculos en horarios de trasnoche. El grupo incluso publicó en 1989 un disco con canciones originales. En cooperativa, y para disponer de un espacio donde actuar, construyeron el primer teatro barrial de Buenos Aires, llamado El Callejón de los Deseos, ubicado en la calle Humahuaca 3759. Desde su inauguración en 1993 cobijó a muchas de las más diversas manifestaciones de teatro y danza, coincidiendo con una época de hiperinflación que finalmente tornó muy costoso su mantenimiento.

Tras irse del país y disolverse el grupo, el teatro se vendió (todavía está en funcionamiento, ahora con el nombre Espacio Callejón). En esos años combina sus trabajos en La Típica con otros proyectos. En teatro, se destaca Federico García viene a nacer, obra de Rodolfo Braceli estrenada en agosto de 1986 donde protagoniza el memorable papel de Federico García Lorca. Con ese rol obtiene una inesperada repercusión crítica y de público, que le permitió renovar por meses la pieza cuando, en principio, se había pensado solo para cuatro representaciones. En 1988 es reclamado desde España para hacer un clásico: Julio César de Shakespeare, en versión de Manuel Vázquez Montalbán. La obra es dirigida por Lluís Pasqual y estrenada en marzo de ese año en el madrileño Teatro María Guerrero del Centro Dramático Nacional, donde interpreta a Marco Antonio y trabaja junto a Emilio Gutiérrez Caba, entre otros. En 1988-89 protagoniza, junto a Susu Pecoraro, la primera adaptación al castellano de la obra rusa Sin testigo, de Sofía Prokofieva, dirigida por Inda Ledesma y estrenada en la primavera de 1988 también en el Teatro Blanca Podestá. Fue un éxito en Argentina e hicieron una gira internacional de 8 meses que los llevó por muchos países latinoamericanos, a la ciudad de Nueva York y a España, país en el que actuaron en el Festival de Otoño de Madrid y participaron en una gira por distintas ciudades.

Es en esa época cuando entra a formar parte de otro colectivo autodenominado Errare Humanum Est, integrado por prestigiosos actores como Darío Grandinetti, Juan Leyrado, Hugo Arana y el dramaturgo Manuel González Gil. Así producen su nuevo éxito teatral entre 1990-1994, Los mosqueteros del rey, una comedia escrita y dirigida por el propio González Gil. Es la historia de cuatro rascas, como se denomina a los actores buscavidas. En un principio era una obra infantil, pero acabó gustando tanto a los adultos que se hizo también en horario nocturno, con récord de taquilla. Tras varios años, Solá sería reemplazado por Jorge Marrale. En cuanto a la televisión, tuvo pocas propuestas durante buena parte de la década de los ochenta, pero a partir de 1989 cambió esa suerte. Ese año interpretó a Pablo Podestá en Personas y personajes para ATC y poco después en 1990-1992 se destacaría por su trabajo en Atreverse (Telefé). Fue un ciclo televisivo semanal dirigido por Alejandro Doria, con elencos rotativos y diferentes temáticas en cada episodio. Intervino en varios, pero brilló especialmente en el capítulo Damas y Caballeros en el papel de Beatriz, un travesti que no renegaba de su condición y no tenía temor de decir grandes verdades a una familia porteña prototípica de la política corrupta, que tenía por matriarca a la gran China Zorrilla. Con esa interpretación dejó honda huella y ganó el Martín Fierro en el rubro Mejor Actor Dramático. Fue sin duda el primer signo de aprobación de esa condición sexual en Argentina.

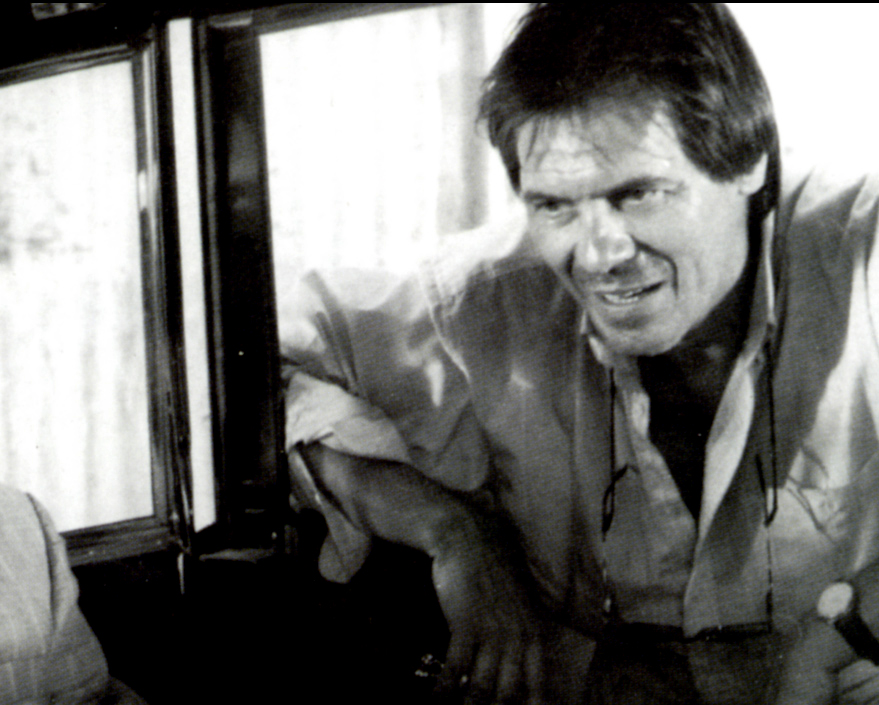

Entre noviembre de 1990 y julio de 1991 se rodaron los 110 capítulos de la telenovela El oro y el barro, escrita por Jorge Bellizzi y dirigida por Diana Álvarez. Fue una coproducción hispano-argentina entre Reytel y Antena 3 TV. Se emitió entre 1991 y 1992 en el Canal 9 argentino y en Antena 3 en España, con gran éxito y muy buena acogida en ambos casos. Es la primera telenovela que trata la guerra civil española. La protagoniza Solá en el impecable papel del malvado pintor Sergio Castelli, un psicópata que lleva una doble vida. Casado con la joven española Pilar (Susana Buen), se obsesiona con una de sus hermanas menores, Mariana, y planea asesinar a su mujer y raptar a su cuñada. Intenta arruinar la vida del novio de ésta, un joven profesor (Darío Grandinetti). Las hermanas son nietas de un fascista gallego, que sufre por el amor de su hija con un republicano. Se ven obligadas a viajar a Argentina y buscan desesperadamente a su madre María Belén (Perla Santalla), amnésica a raíz de un accidente hace años. No saben que está muy cerca, en la casa del novio de Mariana. La serie ganó el premio Martín Fierro a la mejor telenovela. En 1992, trabajando en otra serie de televisión titulada Luces y Sombras, conoce a una actriz española que realizaba una colaboración especial, Blanca Oteyza; quien le cambió la vida. Sola confiesa que se enamoró enseguida de ella, pero que, en ese momento, debía terminar su larga relación de casi 10 años con Susana Schnicer y fue solo más de dos años después cuando pudo comenzar su nueva historia de amor. En 1993 comparte trabajo con Blanca en Cartas de amor en cassette, su aventura televisiva más bonita por mucho tiempo. Fue una teleserie diaria de la medianoche considerada de culto, emitida por ATC Canal 7 durante 4 meses y con gran repercusión, escrita por Esther Goris y dirigida por Claudio Ferrari y Gabriel Fullone. La historia se estructuró en torno a la producción de un programa cultural al que se le llamó La mirada absoluta y él la protagonizó en el papel de Franco, que fluctúa entre dos amores: el de su mujer Helena (María Socas, con quien equivocadamente se le atribuyó una breve relación sentimental ese año) y su compañera de trabajo Sofía (Blanca Oteyza). En 1994 se le relacionó con la joven actriz de televisión Gloria Carrá, 21 años menor que él, quien debutó en el cine de su mano ese año en la película Una sombra ya pronto serás de Héctor Olivera. En 1995 protagonizó su última serie de televisión de esta primera etapa argentina, Leandro Leiva, en la que encarnó a un personaje soñador. Fue en esta serie que, de nuevo por problemas de cobro, tuvo un segundo enfrentamiento judicial de tres años contra Alejandro Romay, quien por entonces estaba al mando de Canal 9. Juicio que también ganó, aunque al costo de obtener fama de difícil, problemático y quejoso. Desde ese momento, sufrió críticas y un intento de boicot de una parte de la profesión y de la prensa. De hecho, no volvió a hacer televisión en Argentina hasta casi 17 años después.

Junto a Blanca continuó trabajando en varios proyectos, siendo lo más reconocido la mítica obra teatral por la que siempre serán recordados: El diario de Adán y Eva, de Mark Twain, de la que son coautores junto al director Manuel González Gil. Al cruzarse con el libro de Twain, le ofrecieron el proyecto en principio al colectivo Errare Humanum Est, al que pertenecían Solá y González Gil, proponiéndole hacer cuatro producciones en paralelo con cuatro parejas distintas, partiendo siempre de ese texto. Pero, los otros componentes del grupo no vieron la forma de transformarlo en teatro. Y como Solá quiso a esta obra desde el primer minuto en que empezaron a escribirla, decidieron hacerla con una sola pareja. Él supo, desde el primer momento, que esa historia constituía una suerte de compendio de su ser y hacer actoral. Y la estrenaron en 1995 en el teatro Coliseo Podestá de la ciudad de La Plata, de forma muy modesta y hasta precaria, sin dinero ni apoyo. Y, poco a poco, gracias al “boca a boca”, se convierte en un gran éxito. La crítica fue unánime: “La historia de amor más tierna y divertida jamás contada”.

Luego vinieron distintas temporadas bonaerenses, entre las que se destacaron tres muy importantes montadas en el Teatro Colón de Mar del Plata. Y hubo también dos giras de carácter nacional con visita al Uruguay. En ella, la pareja central encarna a dos actores de radioteatro, el uruguayo Dalmacio Avena y la intelectual española Eloísa Vallespeso, que con éxito conducen un programa radiofónico creado por ella, en el que se adaptan grandes obras de la literatura universal. Tras 6 años de éxito, en 1958, llega la última emisión, centrándose en esta ocasión en el magnífico texto de El Diario deAdán y Eva, de Mark Twain. En un segundo tiempo, un Dalmacio ya octogenario concede una entrevista radiofónica a una joven periodista, hija de la ya por entonces fallecida Eloísa (también Oteyza da vida a la periodista). Hablan de la relación que unió en el pasado a los locutores, de ese gran amor de su vida que quedó marcado a fuego en su recuerdo y que tanto le cuesta reconocer… reflexionando a la vez sobre la vejez, el amor platónico o la amistad. Una comedia romántica con un lenguaje emocional, divertido e ingenioso; y con un final sorprendente por lo onírico.

¿Cómo surgió la posibilidad de hacer Mi querido presidente?

Un grupo que trabaja para Gustavo Yankelevich buscando obras de teatro, encontró esta obra de dos autores franceses Mathieu Delaporte y Alexandre de la Patelliere. Se la presentaron y Gustavo conversó con Marcela La Salvia, que ahora es directora de Producción del Teatro Colón, y decidió llamarme para preguntarme si me interesaría hacer una comedia. Luego de leer la obra le dije a Gustavo que sí y, al poco tiempo, nos conocimos con Maximiliano De La Cruz y con el director Max Otranto, todo por zoom. Cuando hicimos una primera lectura con Maxi nos reímos un montón. Sólo en esa primera lectura por zoom ya me pareció un gran actor. Calculo que habremos hecho diez o doce ensayos en total, no más, y la estrenamos en Uruguay. El trabajo con Maxi fue maravilloso y el trabajo en el escenario fue creciendo con cada función.

¿Qué es lo primero que evaluás al momento de aceptar trabajar en una obra?

Parto de lo más simple, si me gusta una obra o no. De todas maneras, he llegado a una edad en la que, muchas veces, tengo que aceptar una obra simplemente porque es mi trabajo y así puedo pagar el alquiler, la comida, la luz o el gas. En teatro, tuve la suerte de que me llamaran para ofrecerme obras muy bonitas. También hubo una época en que produje y eso me permitía tomar las decisiones de cómo hacerlo en todos sus formatos. El placer de volver a verla o El diario de Adán y Eva, son un ejemplo de eso.

¿Y en el caso de Match for love?

No la produje yo. Es el libro de un amigo mío, que produjo Desde adentro, una serie muy bonita que, lamentablemente, además de ser ignorada por la prensa, sufrió muchos cambios de horarios en el canal donde se emitía. Una pena, realmente estaba muy bien hecha. Mi amigo se fundió económicamente produciendo la serie. Tiempo después se fue a vivir a Miami y comenzó a escribir, entre muchos otros, este libro Match for love, basado en sus experiencias en Tinder. Un día me preguntó si me interesaba convertirla en una obra de teatro. Yo había leído el libro y me había divertido muchísimo en diversos pasajes. Tomé algunos personajes, pero por sobre todo los dos centrales, y a partir de ahí quise concebir una historia de amor. Salió y por ahí anda…

¿Cómo es actualmente su vínculo con la escritura?

Toda mi vida escribí, pero hace un tiempo que no lo estoy haciendo. El celular me tiene condenado, me hizo mucho daño y, por otra parte, tengo poco tiempo. Los años te hacen pasar los días más rápido, mucho más rápido. Cuando te querés acordar ya son las doce del mediodía y enseguida las cinco de la tarde y de repente ya son las diez de la noche y te decís ¿qué pasó?, no hice nada. Es curioso lo que pasa con el tiempo, se te va acelerando todo, menos a vos. A esta edad, si el tiempo es o no el mismo, ya no lo tenés en cuenta. En cuanto a la escritura, pienso ahora en el Diario de Adán y Eva que la escribí con Manuel González Gil. Fue una obra muy importante, por la misma razón que la rechazaban los productores… “¿Una historia de amor, a quién le importa?”, nos decían. A la gente le importó, y mucho. La vieron un millón quinientos mil personas. En España sucedió lo mismo, después de cinco años de éxito aquí.

¿Cómo fue el proceso creativo de El diario de Adán y Eva?

Los procesos creativos entre Manuel y yo son rarísimos. Nos sentamos a conversar y ya sale una obra. Entre muchas idas y vueltas, un día le pedí que me mandara el libro. En ese momento yo estaba en San Martín de los Andes y ahí comenzó mi trabajo creativo, lo recorté todo, lo fui pegando, sacando y llevando diálogos de un lado para el otro, todo manualmente… Un mundo analógico, ¿decís? Sí, claro, en el mejor de los mundos, al menos para mí. Las nuevas generaciones que vinieron con el chip ya son distintas, pertenecen a otra instancia. Yo estoy hablando de otro siglo, otro milenio que implicaba otra manera de absorber las cosas. En esa época tenía tiempo, ¿ves? Me podía dar el lujo de recortar todo un libro, armarlo a mi gusto en un cuaderno y dialogar como se me antojara. Cuando se lo di a Manuel, me propuso hacer una historia sobre el radioteatro y así comenzaron a surgir los personajes principales de esa historia de amor no correspondida…. O quién sabe. Porque lo cierto es que los propios personajes no nos dejaron avanzar más allá. Así que nunca se sabrá. Fue muy lindo para nosotros remontarnos cuarenta y cinco años atrás, aquella época tan hermosa del radioteatro. Recuerdo ir de pronto a una especie tocadores que estaban a los costados del escenario, a la vista del público, para cambiarme la vestimenta, sacarme la peluca, quedarme pelado y salir a escena con ochenta y cinco años para encontrarse con la periodista que va a realizarle una entrevista. El Diario de Adán y Eva es la mejor obra que hice en mi vida.

Conociste desde muy chico el mundo del radioteatro, ¿no?

Hice radio y lo viví con mi tío. En los años ochenta hicimos Extraños en la calle, los libros los escribía Gabriel Pandolfo, y hacíamos ese radioteatro más allá del estudio de grabación, es decir los personajes vivían en la calle y ahí grabábamos con todo lo que significa el sonido de la calle. Todo ese trabajo estuvo a cargo de Eduardo Gudiño, una maravilla de hombre de radio. Ya no hay, no quedan de esos hombres de radio. Se destruyó casi todo. Queriendo concebir algo mejor, destruyeron la radio y también la ficción en televisión, y crearon esta especie de realidad virtual donde fundamentalmente lo que existe es la falta de amor por el otro. Pienso en esta diferencia de Los trapos sucios se lavan en casa, de mi abuela, y la exposición a la que están obligados esos rehenes del poder tan raros. La gente más joven y los que no vivieron ese tiempo se sorprenden cuando les cuento cómo éramos los argentinos y las cosas maravillosas que tenía esta hermosa ciudad de Buenos Aires. En este sentido, pienso que una entidad como Argentores es muy importante por su conducta de resistir y no dejarse atropellar. Es imprescindible mantener esa visibilidad para que se note que existen mujeres y hombres que todavía sostienen ideas y conductas que los llevan a defender sus derechos y a aspirar a una sociedad más solidaria. Si todos hicieran lo mismo, la realidad no sería tan deprimente. Dicho de otra manera, si nosotros votamos y elevamos a un Congreso a seres facultados para que hagan las leyes que nos van a gobernar y no les marcamos el paso, corremos el riesgo de que terminen haciendo leyes que solo los beneficien a ellos e instalen situaciones donde las personas con menos posibilidades no tienen fácil acceso a lugares donde poder pensar y emocionarse.

Es notable la dupla que generaron con Maxi De La Cruz en Mi querido presidente, incluso hay escenas en las que se nota que se ríen de verdad.

Nos reímos un montón. Además, este psiquiatra es desopilante. Realmente es fantástico lo que nos sucede arriba del escenario. Los personajes han ido tomando sentido con el paso del tiempo. Por ejemplo, ahora la escena en que el psiquiatra bebe ginebra tomó mucha relevancia, a tal punto que adquiere una suerte de plus de locura, un momento en el que los personajes ya no están hablando sino discutiendo y generan situaciones de mucho humor. A mi personaje, eso lo lleva en esa dirección, pero al de Maxi a querer acentuar cada vez más su necesidad de hacer las cosas mejor para su vida privada y como presidente de ese país. Y es así, de ese modo, como cada personaje va generando en el otro una actitud distinta y se van salvando ciertas situaciones. Se trata de un muy buen ejercicio: el de estar permanentemente atento al otro. Es muy bonito y produce una energía muy particular. Es mi forma de trabajar. No quiero apelar a la palabra magia, porque todo lo relacionado con el arte es magia. Es más que eso: es el tránsito del estado de larva al de mariposa: la disciplina ejercida de forma constante, al estar en el cuerpo y el alma del personaje que uno “a priori” cree que será, imprimiéndole rostro y latidos, se completará luego con la aparición del público y su masa informe de sentimientos y de pensamientos. Y es ahí que aparece el drama y la comedia en forma de “intuición”, esa inexplicable, formidable y única huella digital que nos habita a los artistas de todas las disciplinas. Y que también habré de manejar cuando mis frases, gestos y acciones sean devueltas por mi compañero o mis compañeros al hacer su propia “interpretación” de ellas, todo pasado por el tamiz de la masa informe que procesa esos sentimientos y pensamientos. Un actor no es un “autista” limitado al monólogo interno (salvo que ese sea el personaje que le toque en suerte). La “cuarta pared” es, a mi entender, una red de tenis por donde las pelotas pasan y son devueltas. Y el público es tan responsable de cada uno de esos instantes que se producen como el actor que lo guía en el cuentito que se cuenta. Paga por participar desde el personaje de espectador que él mismo eligió al involucrarse en el juego. O sea: magia más disciplina más Intuición. Es muy difícil contar con palabras todo eso que bulle en el caldero. Contar lo que uno vive, vivió y tal vez pronto dejará de vivir. No es cosa fácil, pero vale el intentarlo. Los grandes lo han hecho. Bien, mal… son dentelladas al vacío posiblemente. Ojalá que esta entrevista sirva a alguien, aunque sea para distanciarlo de su pensar y sentir. Ojalá no lastime ni confunda a nadie.

Sebastián Basualdo