TEATRO ABIERTO: SÍMBOLO Y VIGENCIA

Entrevista cruzada

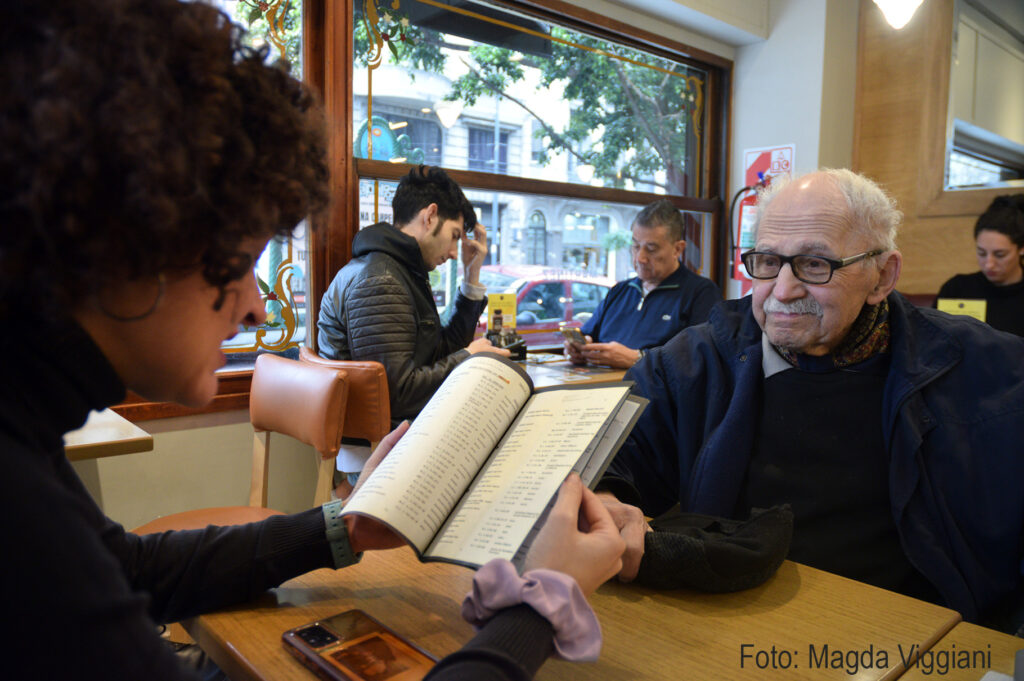

En agosto de 2017, la escritora e investigadora teatral española Alba Saura-Clares entrevistó por primera vez a Ricardo Halac en el marco una investigación destinada a la Tesis Doctoral sobre Teatro Abierto que estaba elaborando en ese entonces y luego presento con todo éxito. Desde entonces, han sido muchas las conversaciones que, a lo largo de estos años, ha mantenido con el conocido autor argentino donde han hablado del teatro de Argentina y España, de antes y de ahora, aunque también de política, de la sociedad, de la vida. Este año, en ocasión de otra visita al país, tuvo una idea distinta: ofrecerle al autor una entrevista cruzada entra ella y él que pudiera publicarse en nuestra publicación en vez de la habitual colaboración que Halac escribe en cada número. El tema elegido fue una evocación de la importancia artística y significación social que, a más de cuarenta años de su aparición, tuvo del fenómeno de Teatro Abierto, sobre el cual la investigadora tiene varios trabajos hechos. La sugerencia fue aceptada y el tema propuesto se publica en esta oportunidad en reemplazo de la colaboración que, en cada número de esta revista, hace nuestro conocido autor. Lo que sigue es la reproducción de esa entrevista cruzada, del diálogo que ambos mantuvieron, preguntando, y a la vez respondiendo cuando eran interrogados, sobre el tema que eligieron para hablar.

Ricardo Halac: Alba, ¿por qué te interesó Teatro Abierto a vos? ¿Cómo supiste de él?

Alba Saura Clares: La verdad, Ricardo, es que, como algunas de las mejores cosas que pasan en la vida, llegó por casualidad. Yo tuve la suerte de realizar una estancia de estudios en la Universidad Nacional de Córdoba, aquí en Argentina, cuando cursaba tercero de carrera, y en una librería encontré la publicación de las obras de Teatro Abierto. No la primera que hicisteis, ese libro lo he podido conseguir recientemente porque me lo regaló Julie Weisz, ¡estaba deseando tenerlo! Pero lo que yo encontré en Córdoba fue la edición que realizó la Editorial Corregidor en 2007 con las obras de 1981. El libro tenía un prólogo donde Miguel Ángel Giella escribía sobre Teatro Abierto, sobre lo que yo no había oído hablar nunca, pero principalmente lo que leí fueron las obras. Y me encantaron. Y lo remarco porque algo que intento destacar mucho dentro de mi investigación es cómo convive el valor histórico y político de lo que supuso Teatro Abierto con el valor teatral de las personas que participasteis y de las obras que se llevaron a cabo. Y el día antes de volverme a España, en Buenos Aires, encontré la primera parte de esos volúmenes de Corregidor, que es la investigación de Giella publicada en 1991, y ahí entiendo más sobre su magnitud: que esas obras que me habían cautivado como lectora tenían detrás un sentido político. Y eso termina de fascinarme: la capacidad que tuvo en ese momento Teatro Abierto, que tuvisteis, de conseguir, a través del teatro, un levantamiento contra la dictadura, desde el arte, desde todas las personas convocadas… Del teatro me encanta la colectividad, y justamente Teatro Abierto fue posible por un grupo que cada vez crecía más, que desbordaba el grupo inicial de dramaturgos que os juntasteis a concebir Teatro Abierto hacia todas las personas implicadas que lo hicieron posible desde las diferentes profesiones teatrales y en las distintas ediciones hasta 1985. Todo ese inmenso colectivo enfrentándose en conjunto y haciendo a la sociedad partícipe me pareció tan emocionante… que caí, te lo digo con humor, en las garras de Teatro Abierto, como sin duda le ha pasado a mucha gente, porque lo que se logró y el mito que se generó es aquello que nos vuelve a conectar con el valor del arte y del teatro para y con la sociedad.

Ricardo: Y realizaste, entonces, una investigación sobre Teatro Abierto… ¿Se conocía antes en España?

Alba: Cuando yo comencé a estudiar Teatro Abierto en España era conocido especialmente por aquellas personas dedicadas al teatro y a la investigación, digamos, mayores que yo, porque también nuestra conversación tiene mucho de lo generacional. Por ejemplo, difundió mucho sobre Teatro Abierto, como en tantas otras cosas, José Monleón en la revista Primer Acto.

Ricardo: Tengo un recuerdo muy vívido de Monleón, que vino varias veces a la Argentina y que siempre me recibió cálidamente en España. Fue un gran difusor de nuestra actividad.

Alba: Recuerdo que en uno de los números de Primer Acto publicó dos obras de Teatro Abierto, una tuya, Lejana tierra prometida, y otra de Griselda Gambaro, Decir sí.

Ricardo: Exacto. Me hizo llegar ese número, me lo regaló.

Alba:Así que, de esta forma, se fue contando qué supuso Teatro Abierto tanto en España y Europa como en Estados Unidos. Sin duda no con la inmediatez actual, con Internet, pero sí a través de las revistas culturales y teatrales. Después comenzaron también a aparecer, además de en Argentina, investigaciones determinantes sobre Teatro Abierto, como las de Jean Graham-Jones, o el ya mencionado Miguel Ángel Giella. Y en España siempre me gustó que los primeros textos que hablan de Teatro Abierto (debido a que en España siempre sentimos a Argentina de una forma muy cercana, casi hermanados, por toda la historia compartida, y más la teatral) lo hacen con mucho orgullo: “Mira lo que están haciendo los compañeros de Argentina, mira lo que lograron…”.

Ricardo:Muy lindo esto que decís.

Alba:Y después aparece una segunda etapa donde Teatro Abierto se inscribe en la historia teatral. Por eso ahora, en las universidades españolas que cuentan con áreas de literatura hispanoamericana, en sus departamentos comienza a haber también asignaturas específicas sobre teatro hispanoamericano y, por supuesto, en muchos de esos programas aparece Teatro Abierto como movimiento a ser estudiado, leídas sus obras… Yo trabajo como docente en la Universidad Autónoma de Barcelona y estudiamos Teatro Abierto, leemos algunos de los textos… Por ejemplo, este año, Ricardo, esto no te lo conté, una estudiante presentó un Trabajo Final de Grado excelente donde investiga sobre la aparición de la figura del desaparecido a partir de dos obras de Teatro Abierto en 1981, tu Lejana tierra prometida y Oficial primero de Carlos Somigliana, con otras dos de Teatro x la Identidad.

Ricardo: Qué bueno que se estudie cómo el teatro representó uno de los sucesos más terribles de la Argentina contemporánea.

Alba: Y una cuestión que se plantean mucho en clase cuando estudiamos Teatro Abierto es cómo se pudo llevar a cabo en un contexto dictatorial, cómo era escribir y hacer teatro durante la dictadura aquí en Argentina.

Ricardo: Mirá, Alba, desde 1930 en Argentina ha habido varios golpes de Estado. Y prácticamente, desde la caída de Perón, teníamos un rato la democracia y un golpe de Estado, un rato la democracia y un golpe de Estado. El golpe de Estado de Juan Carlos Onganía, en 1966, fue muy duro, muy agresivo, y ahí comenzó a aparecer la guerrilla, que proliferó durante la última democracia, que fue la de Perón, a quien sustituyó al morir en el cargo su mujer, que era vicepresidenta, María Estela Martínez de Perón. Pero ya en ese momento había una guerra entre los militares y las organizaciones armadas. A fines del año 1975 surgió la posibilidad de hacer una fórmula de acuerdo con radicales y peronistas para evitar el golpe de Estado que se veía venir por todos lados. Pero, como siempre se ha dicho, no estoy inventando nada, los golpes de Estado no son solo los ejércitos que salen a la calle, sino que con ellos traen también proyectos económicos. Así que el golpe fue inexorable. Se hizo en 1976. Cuando acabaron las vacaciones en marzo, nos desayunamos con un golpe de Estado, que fue el más cruento de todos, porque se registran desaparecidos, muertos…

Durante la dictadura, un grupo grande de intelectuales pasamos a engrosar lo que se llamó las “listas negras”. ¿Eso qué quería decir? Que no podíamos participar en los medios de comunicación masiva. Podíamos hacer teatro independiente, por ejemplo, eso sí, porque a ellos no llegaba a mucha gente… Lo tenían todo muy calculado desde la dictadura. Y ocurre que en los golpes de Estado no es abierta la información, no se sabe de quién proviene la información y quién la consigue, pero sabíamos por rumores que se estaba deteniendo a gente, sobre todo gente asociada a las organizaciones armadas y cómo la pasaban, los torturaban, los desaparecían, los mataban… Y también por rumores sabía uno si estaba o no en las “listas negras”.

Y en ese tiempo los dramaturgos que éramos amigos, porque había un grupo que ya desde la década de los sesenta, y precisamente dentro de lo que se ha llamado la Generación del 60, estábamos Carlos Somigliana, Roberto Cossa, Germán Rozenmacher, Alberto Adelach, Griselda Gambaro, Eduardo Pavlovsky, yo que te estoy hablando… Y se dividía en el grupo de estética más realista y el grupo del absurdo, como nos había distinguido la crítica. Además, al grupo más realista se había unido importantes dramaturgos de la generación anterior que se sentían más cómodos con nosotros y a quienes recibimos con los brazos abiertos: Carlos Gorostiza y Osvaldo Dragún.

Alba:Y la Generación del 60 se inicia, según la crítica, con el estreno de tu obra Soledad para cuatro en 1961.

Ricardo: Sí. Y cuando llegó la dictadura de 1976 esos nombres que te digo, y otros anteriores y que iban surgiendo, llevábamos ya 15 años dedicados al teatro. Y en ese tiempo habíamos inventado una cosa muy linda que te quiero contar, que quizás pocos saben, y que empezó como reuniones en la casa de uno de nosotros. Y esas reuniones, que continuaron durante la dictadura, consistían en juntarnos para compartir los materiales de autoría propia que cada uno llevaba para leer y oír después lo que los demás pensaba de ellos. Nos juntábamos en esa casa y la única condición que le poníamos a su dueño o habitante, quien habitualmente era el que leía su propio texto, que tuviera una botella de whisky en la casa. (Ríe.)

Alba: Una buena condición. (Ríe.)

Ricardo:Era muy divertido. Cuando vinieron a mi casa, por ejemplo, recuerdo que yo leí la primera versión de El destete, una obra que yo estrené en 1978. Y venían nuestras parejas, que opinaban también… Y hacíamos chistes fúnebres, por ejemplo: “Hoy vengo con ganas de criticar todo, así que cuidado, Halac, porque te voy a hacer mierda”. (Ríe.)

Alba: Llegaban ya avisando. (Ríen.)

Ricardo: Entonces uno leía y era muy lindo, porque como eran colegas, que sabían de qué se trataba, era todo muy afectuoso, se recorría después la obra dando opiniones constructivas. Quizás uno decía: “El mejor chiste es este”. O: “Podrías cambiar esto”, o “aquí esto camina”, “hay que buscar otro final”… Era así. De esas reuniones se hicieron varias. Creo que eso fue un lindo antecedente de Teatro Abierto.

Alba: Claro, de cómo seguir encontrándoos a pesar de la dictadura. Y de contextos como este se fue fraguando Teatro Abierto.

Ricardo: Yo creo que esas reuniones y esa manera de seguir juntos ya se puede pensar como un antecedente. Y, después, sucedieron varios episodios que nos enojaron o, como se dice en Argentina, nos pusieron en ganas de devolver la pelota, porque venía mal todo. La primera es que en un organismo público sacaron la materia de teatro argentino porque decían que no existía. El otro fue un reportaje lamentable de Kive Staiff, director del Teatro San Martín, a quien le preguntaron si se iban a estrenar en esa temporada obras de autores argentinos y respondió: “¿Qué obras si no hay autores argentinos?”.

Entonces surgió en el grupo la necesidad de dar una respuesta a esto. Así que nos empezamos a reunir. En esto tengo que recordar siempre que Argentores nos propuso que nos reuniéramos ahí porque ese espacio era nuestro, de los autores. Ahora hay un salón grande que se llama “Teatro Abierto”. En aquel momento nos cedieron una sala que tenemos en el segundo piso, pequeña y muy linda, que se llama “Gregorio Laferrere”, por el gran dramaturgo. Y nos reunimos ahí y comenzamos a pensar que sería lindo hacer un evento. No teníamos ninguna idea de gran repercusión, solo queríamos mostrar que estábamos vivos. Entonces ahí nos empezamos a reunir y a diseñar qué podríamos hacer: obras durante una semana, varias obras por día, que no podían ser obras largas, sino de aproximadamente veinte minutos… Y empezamos a convocar y se juntaban con nosotros directores y actores, que son la respiración del teatro.

Alba: Y ¿quiénes recuerdas que estabais en esas primeras reuniones?

Ricardo: Pues estaba Gorostiza, estaba Cossa, estaba Somigliana- Y Dragún, por supuesto, a quien recuerdo con mucho cariño. Dragún tenía un espíritu maravilloso, porque escuchaba todo, nunca se calentaba, nunca se ponía de mal humor, era un líder nato, y todos lo reconocimos y fue el líder de Teatro Abierto. Y ahí en la sala de Argentores empezamos a crear borradores de obras. Acudieron también algunos directores como Omar Grasso o Villanueva Cosse, ambos grandes directores uruguayos que se habían instalado en Buenos Aires, entre otros que se fueron uniendo… Y lentamente empezaron a surgir las obras, convocamos a más autores, más directores…

Alba: Y, entonces, a partir de ahí, donde ya había comenzado a gestarse, ¿cómo se concretó? ¿Cómo se pasó de esos encuentros a conformar Teatro Abierto?

Ricardo: Bueno, se fue sumando gente de una forma emocionante: intérpretes de todas las edades, tanto famosos como los que recién comenzaban, todos enamorados de la idea que surgía, y también escenógrafos importantes, vestuaristas… Se pensó en la plata que hacía falta para comenzar. Un socio de Argentores nos adelantó plata, algo que fue muy inesperado, porque parecía que no tenía las mismas convicciones políticas, pero sí tenía la necesidad de que la dictadura, que era una excepción cultural, comenzara otro rumbo. Otro de los directores que pronto se sumó fue Rubens Correa, quien acababa de estrenar en ese momento una versión de Los siete locos de Roberto Arlt en el Teatro del Picadero que fue muy exitosa. Yo la vi y creo que fue el mejor trabajo de Correa, que era un excelente director. Manuel Callau hacía el personaje protagonista, Erdosain. Así que fue Correa quien nos propuso la idea de que lo hiciéramos en ese teatro.

En un momento dado decidimos que serían tres obras por día, durante una semana, veintiuna obras. Realmente habíamos convocado veinte autores que escribimos veinte obras, pero en el último momento se sumó Oscar Viale, que estaba de viaje. La premisa de escritura era básica: no había ninguna imposición ni ninguna censura, cada uno podía escribir lo que quisiera, algo insólito en ese tiempo. Y se sumaron más actores y actrices de teatro, televisión… Por eso se hizo en un horario que no afectara a los intérpretes que tenían actuación cada noche, a las seis de la tarde. En un principio no había ningún problema, pero poco a poco comenzó a conocerse más lo que estábamos preparando y, por eso, en algunos canales de televisión había problema con los actores y actrices que entraban a Teatro Abierto, y en algunos casos les dieron a elegir: si continuaban en el proyecto perdían su trabajo en televisión.

Recuerdo, por ejemplo, la experiencia de un actor que participaba en mi primera obra para Teatro Abierto, Lejana tierra prometida, que llegó muy asustado porque contó que lo habían seguido… Fue muy lamentable, porque, como había tenido mucha repercusión Lejana tierra prometida en el marco de Teatro Abierto, después quisimos seguir representándola, llevarla de gira… Además, porque el tema era necesario, pues aparecían las tres madres, que eran un símbolo de las Madres de Plaza de Mayo, pero este dato de que lo estaban siguiendo, y otros datos más, nos impidieron hacer una gira o seguir mostrando la obra.

La primera semana de Teatro Abierto fue muy linda, cada vez se sumaba más público, cada vez más… Yo estaba en el grupo que representaba los lunes junto a las obras de dos importantes colegas míos, Roberto Perinelli, con Coronación, y Ricardo Monti con La cortina de abalorios. Y, mirá, te voy a contar una anécdota. Yo me metía siempre en cualquier lado para ver la función. Y un lunes me metí en un palco y escuché allí hablar a alguien en portugués. Y estaba Chico Buarque junto con su esposa, que es un maravilloso compositor brasileño muy comprometido.

Estábamos muy contentos con esa primera semana, haciendo muchos planes, y entonces me llaman una noche de madrugada… Yo vivía en ese momento cerca de El Picadero y me llaman para decirme que estaba quemándose. Y había un café en la esquina, en Callao y Lavalle, donde nos juntábamos mucho antes de los estrenos o para comentarlos después. Y ahí nos reunimos a las dos de la mañana, con un abrigo encima de la ropa de dormir, llorando, viendo cómo los bomberos apagaban las llamas. Esa fue una noche terrible, pero te diría que a partir de ahí tuvimos más fuerza. Recuerdo que Dragún tomó entonces una dirección muy importante. Nos reunimos y no sabíamos qué hacer, pero todo el mundo decía que teníamos que seguir. Y así lo hicimos. Convocamos a una rueda de prensa al día siguiente y recibimos adhesiones muy importantes. Hasta Borges nos envió una carta de apoyo, o Sábato… Y cuatro salas se nos ofrecieron para continuar, en la calle Corrientes. Elegimos una, el Teatro Tabarís, y ahí continuamos. Por todo esto, yo quiero remarcar algo: antes era una experiencia teatral, después de la quema del teatro y con las adhesiones que recibimos se convirtió en un acontecimiento nacional. Y terminamos ese primer año con una gran reunión, una fiesta, muy contentos, creo que hay fotos donde se ven hasta globos…

Alba: Sí, en las fotos de Julie Weisz se ve ese momento tan bello del cierre de Teatro Abierto el 21 de septiembre de 1981.

Ricardo: Sí, lo fue. Y de ahí continuamos en 1982, en 1983… Había una cuarta edición preparada, en 1984, que no se hizo. Ya había mucho cansancio, la dictadura había terminado, había pasado la guerra de Malvinas, que fue un suceso muy grave que conmocionó al país entero… Y ya en libertad su significado no era lo mismo, o quizás no tuvimos la fuerza, la capacidad de transformarlo para que fuera un lugar de permanente posición, de evidencia de la capacidad social que tiene el teatro. Se continuaron haciendo acciones en 1985, en la calle, en talleres, en actividades comunitarias… y así se fue terminando. Y yo recuerdo que, en 1984, Grasso llegó a armar incluso todo el fixture, como le decimos…

Alba: ¿Qué es el fixture, el organigrama?

Ricardo: Sí, el programa, la palabra viene del fútbol. Y yo recuerdo que, al armarlo, la última obra era un texto mío que se llama El dúo Sosa-Echagüe, después representado por un grupo cordobés cuyos actores hicieron tres montajes a lo largo del tiempo. Hicieron la primera muestra cuando eran jóvenes, después a edad intermedia y el año pasado, donde me invitaron a verla de nuevo, ¡por tercera vez!

Alba: Qué interesante será ver cómo ha ido evolucionando en una tercera puesta.

Ricardo: Y, bueno, Alba, investigaciones como la tuya han servido también para extender el conocimiento sobre Teatro Abierto en España y en América Latina. ¿Desde dónde te acercaste a Teatro Abierto?

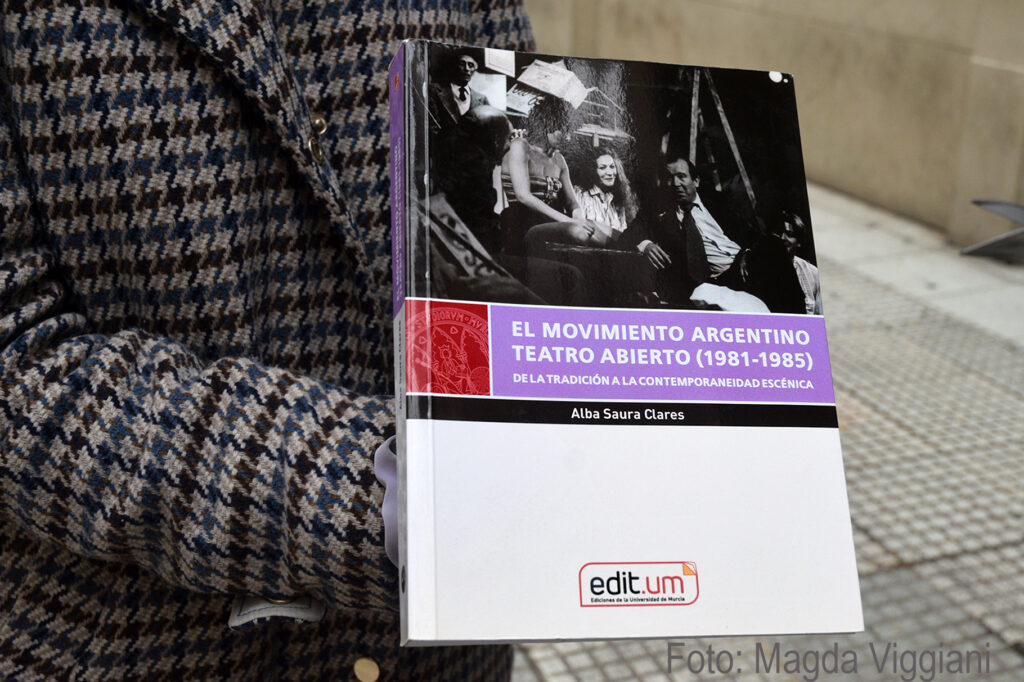

Alba:En mi investigación yo comencé dedicándome en profundidad a la obra de ocho dramaturgos y dos dramaturgas en el marco de Teatro Abierto: Gorostiza, Dragún, la tuya(Halac), Cossa, Gambaro, Pavlovsky, Somigliana, Bortnik, Monti y Kartun, para analizar qué había significado en vuestra trayectoria. Pero tuve la suerte de que, en 2017, cerca de finalizar la Tesis Doctoral, realicé una estancia de investigación en la Universidad de Buenos Aires y así pude acceder a las obras completas de Teatro Abierto que recientemente había publicado Argentores, una labor muy importante para preservar la memoria de este movimiento. Así que no me pude resistir y me lancé a trabajar también con todo lo escrito para Teatro Abierto entre 1981 y 1983. Por eso, tras la Tesis Doctoral, publiqué dos libros, el primero dedicado a las diez trayectorias que antes mencionaba en el marco de Teatro Abierto, que se publicó en 2022 en EDITUM, la editorial de la Universidad de Murcia, y se tituló El movimiento argentino Teatro Abierto (1981-1985) a la luz de sus poéticas dramáticas, y un segundo volumen que salió en 2023 en Ediciones Complutense donde se analizaba el movimiento y sus estéticas desde diferentes prismas, titulado Teatro Abierto (1981-1985). Resiliencia y utopía de un movimiento escénico. Como ves, me dio para mucho, porque en todos estos años Teatro Abierto ha podido ser investigado desde muchas perspectivas. Fue un fenómeno en muchos sentidos.

Ricardo: Es cierto.

Alba: Y para ti, Ricardo, ¿qué significó ese fenómeno en tu vida y qué crees que continúa significando ahora, cuarenta años después?

Ricardo:Fue una de las cosas más importantes que yo hice en mi vida. Porque me di cuenta del valor que tiene el teatro. No en vano quemaron un teatro, que fue una monstruosidad, porque quemar una sala de teatro es como quemar una iglesia o una sinagoga, es como quemar un templo; el teatro es un templo reverenciado porque es un lugar donde los ciudadanos se reúnen a ver qué tiene para decirles un igual a ellos que escribe y unos actores que representan, donde van a tener una visión de ellos mismos… Por eso a mí me gusta mucho hacer debates en los teatros, que los espectadores expresen qué recibieron de todo lo que vivieron…

Del grupo original de Teatro Abierto quedó una amistad para toda la vida. Nos seguimos viendo, seguimos yendo a nuestros estrenos, nos seguimos encontrando todo el tiempo… Y poco a poco fuimos viendo cómo Teatro Abierto fue creciendo también con las investigaciones, aquí en Argentina, en Francia, en Estados Unidos, o con un libro como el tuyo, que vienes de España… Y para nosotros eso fue un orgullo muy grande. Todo eso significó mucho para nosotros. Y yo creo que lentamente Teatro Abierto quedó como un mojón importante de la cultura argentina y quedó ante el mundo como una demostración de que no hace falta agarrar los fusiles para expresar un descontento, lanzar un aullido para la protesta… No estamos invalidando otras estrategias, sino que el teatro respondió a través de su herramienta, del escenario, de la cultura, y creo que eso fue muy importante. El año pasado la legislatura argentina hizo un homenaje a Teatro Abierto y fuimos algunos. Estuvo Roberto Perinelli, Tito Cossa -aunque ya estaba muy enfermo-, y yo. Hablamos los tres, y recuerdo que trajeron en una camilla a Villanueva Cosse, acostado, pero no quiso faltar. Me pareció muy hermoso.

Alba:Qué bonito.

Ricardo: Muy hermoso. Y, Alba, veo que seguís viajando a Buenos Aires, ocupándote, me parece, de un archivo que se está haciendo… ¿En qué consiste ese trabajo y con quiénes lo estás realizando?

Alba:Esta es, sin duda, la parte más bonita que me ha abierto la investigación sobre Teatro Abierto y, además, tomando mucho su legado, es una parte absolutamente colectiva, y eso es lo mejor. Una Tesis Doctoral genera un gran proceso de investigación y archivístico. En mi caso, a partir de entrevistas que había podido realizaros a participantes de Teatro Abierto, materiales diversos que me habíais facilitado… y en 2022 comencé a compartir toda esta investigación con un compañero de aquí, de Argentina, Ramiro Manduca, historiador, que este 2024 presentó una Tesis Doctoral maravillosa titulada Teatro Abierto (1981-1986): un prisma del campo teatral en la ciudad de Buenos Aires durante la transición democrática. Y comenzamos a hablar de la posibilidad y la necesidad de preservar, digitalizar, sistematizar y poner en abierto, para consulta pública, los materiales que habíamos venido recabando sobre Teatro Abierto o que existían en otros archivos privados o públicos.

Así que se trata de un proyecto amplio, en el que venimos trabajando varios años con Ramiro Manduca y otros grupos y personas implicadas, y cuyo desarrollo y finalización ha sido posible gracias a la Beca Leonardo de la Fundación BBVA que obtuve el pasado 2024. Fue una inmensa alegría recibirla y sin este apoyo no creo que hubiera podido realizarse. El proyecto se titula Archivo Escena Abierta y tiene diversos resultados esenciales para la preservación de la memoria sobre el movimiento. Entre ellos, la apertura del Fondo Teatro Abierto, que formará parte del proyecto Archivos en Uso, de la Red Conceptualismo del Sur, un grupo que trabaja por la apertura y puesta en común de los archivos. Este espacio contiene, entre otros materiales de fondos personales diversos, todas las actas y los documentos sobre Teatro Abierto (comunicados, correspondencias, adhesiones tras el incendio…) que, con sumo cuidado, había guardado Osvaldo Dragún y que María Ibarreta cedió, tras su fallecimiento, junto con todo su archivo, al Instituto de Historia del Arte Argentino y Latinoamericano “Luis Ordaz”. También, la conformación del Archivo Julie Weisz de fotografía teatral, que se encuentra actualmente en el TyPAL, el Fondo Audiovisual de Teatro y Política de América Latina, del Instituto de Investigaciones Gino Germani. En este fondo se reúnen las fantásticas fotografías que Weisz realizó sobre Teatro Abierto, pero también de la escena de los años ochenta. Además de estos dos archivos digitales, el proyecto también finalizará este 2025 con una exposición a partir de las fotografías de Julie Weisz, que se inaugurará en noviembre en el Centro Cultural Paco Urondo y que estamos realizando con Eugenio Schcolnicov y Estrella Herrera, y con una serie de acciones artísticas y actividades académicas en torno a la historia de Teatro Abierto.

Ricardo: ¡Qué bueno! ¡Qué importante este proyecto! También creo que es muy interesante y emocionante que un grupo de jóvenes se reuniera el pasado 6 de agosto de este año en la puerta del Teatro del Picadero para manifestar su descontento respecto a la política cultural represiva de este gobierno…

Alba: …y que recuperara a Teatro Abierto como emblema. Sí, lo vi. Fue muy bonita la actividad que hicieron desde Entrá y todo lo que vienen moviendo para defender el teatro y la cultura.

Ricardo: Es una bandera. Teatro Abierto es ahora una bandera.

Alba:Cuando fui a esa actividad de Entrá había gente joven, mucho más joven que yo, y pensaba: no sé cuánto saben de Teatro Abierto, pero sí que les significa algo como símbolo.

Ricardo: Claro, eso es lo importante… Mirá, para cerrar te voy a regalar un recuerdo. Estuve en una reunión en la que se pensó un título y fue Dragún el que tiró Teatro Abierto.

Alba:¿Sabes que esto no me lo habían contado nunca? No sabía cómo había surgido el nombre.

Ricardo:Pues así fue. Se pensó un título, se tiraron muchos nombres y fue Dragún el que propuso Teatro Abierto que prendió en seguida entre todos. Y fíjate lo que supuso.

Alba Saura-Clares y Ricardo Halac

“Alba.- En Lejana tierra prometida, la obra que usted escribe para Teatro Abierto en 1981, la referencia a las Madres de Plaza de Mayo resulta evidente, también a la dictadura o al exilio, y sobre todo la búsqueda la utopía, a partir del triángulo que conforman Osvaldo, Ana y Gerardo. ¿Recuerda cómo concibió esa obra?

Ricardo.- Lo que más me emocionó de esa obra es que los actores la hicieron igual, a pesar del riesgo que suponía ese texto. Por eso digo siempre que hay que valorar mucho a los actores, porque ellos son los que tienen que poner el cuerpo, los que se arriesgan. Si alguien va a tener un balazo lo va a matar a él o ella, pero no a mí. Así que recuerdo que después de Teatro Abierto estábamos preparando una gira con esta obra, pero el día que era la última representación llegó Víctor Laplace, el que hacía de Osvaldo, el profesor, estaba muy nervioso, y contó que lo venían siguiendo desde hacía diez cuadras. Y ahí suspendimos la gira, porque nos reunimos, hablamos y dijimos que no íbamos a jugarnos la vida de un actor. Todos nos jugamos mucho en Teatro Abierto, pero los actores y las actrices fueron los que estaban ahí, sobre el escenario, arriesgando, poniendo el cuerpo, eso para mí tiene todo el respeto”. (Ricardo Halac, entrevista realizada en agosto de 2017 por Alba Saura-Clares).