A CINCUENTA AÑOS DE SU FALLECIMIENTO

Leónidas Barletta, el pionero del teatro independiente

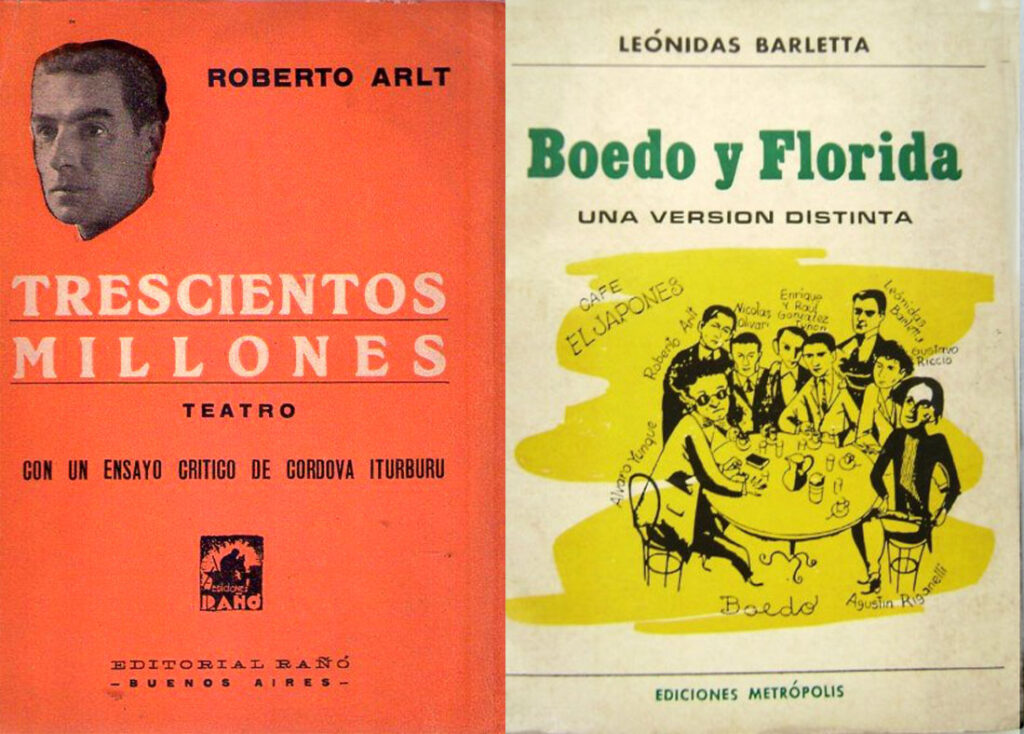

Como declara el título de esta nota, a Leónidas Barletta le corresponde con toda legitimidad el calificativo de pionero del teatro independiente argentino, acreditación ganada el 30 de noviembre de 1930, cuando fundó el Teatro del Pueblo, la primera agrupación de autogestión teatral del país y de Latinoamérica. Pero hasta llegar a este acto, fundamental para el desarrollo posterior de nuestra escena, independiente o comercial, Barletta acreditó un tránsito en el terreno cultural de la ciudad como fundador de batalladores periódicos de reflexión literaria y política, muchos de vida efímera, como novelista y cuentista de un realismo sin concesiones y como partícipe de Boedo, el movimiento intelectual porteño que en la década del 20 del siglo pasado, enfrentado al de Florida, propugnaba el uso del arte al servicio de la revolución social.

Porteño, nacido el 30 de agosto de 1902 en Libertad y Arenales -«en una casa pobre de barrio rico», según declaró-, publicó en su inicio literario un libro de poemas, Canciones agrias, y cuatro novelas: María Fernanda (1924), Vientos trágicos (1924), Vidas perdidas (1926) y Royal Circo (1927). A la par de estos aportes literarios, Barletta inició en 1924 la mencionada labor periodística escribiendo en Dínamo y en Extrema Izquierda; en 1929, el director de La Prensa, Ezequiel Paz, le invitó a formar parte del elenco del diario. El llamado suena paradójico habida cuenta la distancia ideológica que el invitado mantenía con el periódico de los Paz, sin embargo, Barletta aceptó el cargo y lo mantuvo 33 años, durante los cuales respetó, en lo que creemos fue un difícil equilibrio, los lineamientos doctrinarios del matutino sin renunciar a los suyos. En 1931, dirigió a propio riesgo Metrópolis, de los que escriben para decir algo, que alcanzó a imprimir quince ejemplares (otras fuentes aseguran que fueron veinte). Pensado como organismo de difusión de las actividades del Teatro del Pueblo, recientemente creado, mostró desde el inicio un espíritu confrontativo que iba más allá de ese propósito propagandístico.

Raúl Larra, dedicado biógrafo de Barletta, afirma que el conductor le imprimió a Metrópolis un «carácter combativo, bruloteador, de pelea callejera». La mordacidad de los comentarios publicados en Metrópolis tuvo blancos precisos: el grupo Florida («casi todos los literatos de “Florida” escribían -¡santo cielo!- para conseguir un puestito»); el tango, la canción de Buenos Aires desde hacía muy poco despojada de su origen prostibulario; el radioteatro pasatista, de avasallante desarrollo a partir de 1927; el fútbol, en los albores de su ciclo profesional y que ya mostraba, según él, su capacidad de alienar al pueblo. Barletta sumó brulotes contra la Iglesia Católica y la oligarquía argentina, pero especial lugar de rechazo le dedicó al teatro comercial de toda índole, su eterno y particular enemigo. Sus disparos daban contra toda la estructura del “teatro industrializado” y en especial contra las figuras del capo cómico, del autor servil (Vacarezza era su víctima propiciatoria) y del despreciado empresario, a los cuales les adjudicaba todos los males que padecía la escena porteña.

Precisamente, para enfrentar ese teatro que él creía «envilecido», Barletta fundó el Teatro del Pueblo. Cabe anotar que antes de este emprendimiento participó de algunas iniciativas similares impulsadas por el grupo Boedo -el Teatro Libre, El Teatro Experimental de Arte, La Mosca Blanca, El Tábano-, pero fueron gestiones de corto alcance, fracasadas a poco de nacer, cediendo por esas causas al Teatro del Pueblo la legítima condición de pionero, ya que registra una trayectoria ininterrumpida hasta 1975, año en que falleció Barletta. Vale anotar que la fundación del Teatro del Pueblo se produjo a comienzos de una de las décadas más sombrías de la historia del país, a poco menos de tres meses del estallido de la primera revolución militar del siglo XX, la asonada comandada por el general José Evaristo Uriburu, que asumiendo el habitual carácter mesiánico de los castrenses pretendía solucionar los problemas provocados por el famoso chash de Wall Street, crisis que alteró las normas del comercio mundial y, en particular, las de Argentina. Reflejo amargo de la “crisis del 30”, de triste memoria (aunque hoy no haya sobrevivientes), son los tangos de Discepolín, quien decía respecto de una de sus canciones, una de las más conocidas: «Yo no escribí Yira… yira… con la mano. La padecí con el cuerpo. Quizás hoy no la hubiera escrito porque los golpes y los años serenan. Pero tenía veinte años menos y mil esperanzas más […] Yira… yira… fue una canción de la calle. Grité el dolor de muchos, porque de esa manera estoy más cerca de ellos. Usé un lenguaje poco académico porque los pueblos son siempre anteriores a las academias. Los pueblos claman, gritan, ríen y lloran sin moldes. Y una canción popular debe ser siempre el problema de uno padecido por muchos…».

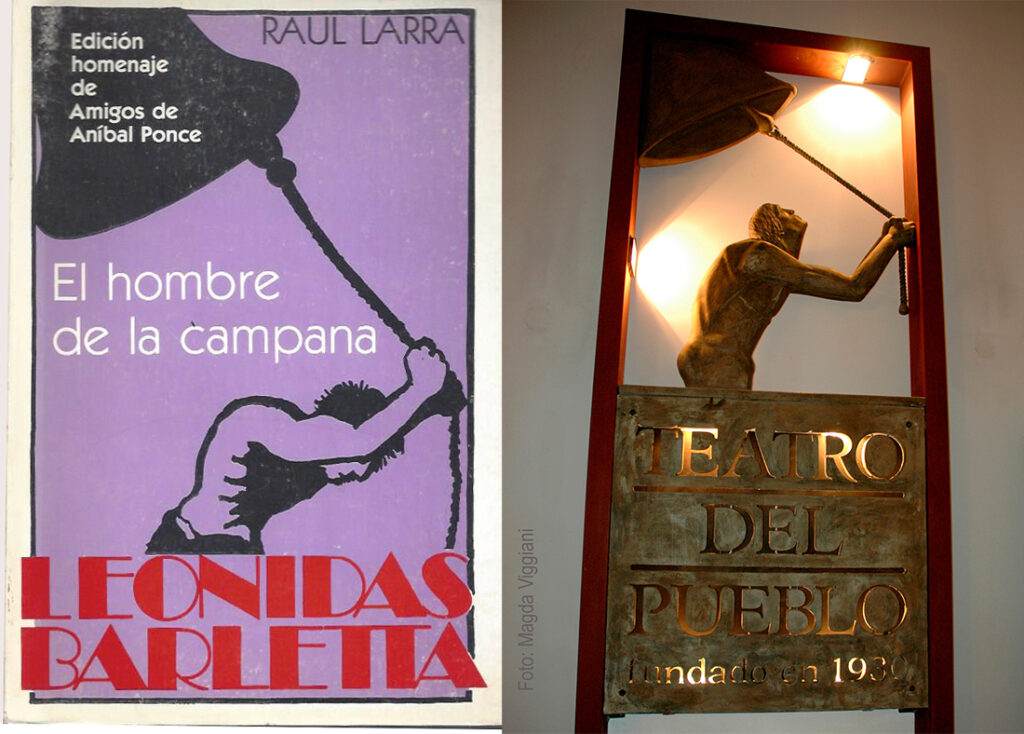

La fundación del Teatro del Pueblo, concretado en una reunión que tuvo lugar en el estudio del pintor Facio Hebequer (quien a posteriori diseñó el logotipo de la institución: un obrero de torso desnudo que con esfuerzo hace sonar una campana), encontró inmediata adhesión del mundo de la cultura local. Hay quien afirma que incluso Victoria Ocampo, una figura del patriciado nacional, apoyó ¿económicamente? este proyecto. Acaso esta señora sanaba, de este modo, el atractivo que le provocaba el arte escénico, práctica de la cual se privó debido al determinante aviso de su padre, quien anticipó a ella y a sus cinco hermanas que «el día que una hija mía suba al escenario, en ese mismo momento, de un balazo me vuelo la tapa de los sesos».

La necesidad de contar con una institución que se comprometería con la creación de un “teatro de arte”, sumó previamente, tal como se dijo, de muchas tentativas fracasadas y de continuados reclamos del sector intelectual. Un artículo publicado en Metrópolis, con la casi segura firma de Barletta, señaló que «tenemos alguna literatura, alguna pintura y escultura y hasta alguna música, pero no tenemos teatro argentino. Lo poco de bueno que hay aquí, es material de museo, cosa del pasado que puede interesarnos en ese sentido y que huele a sebo de velorio. Hay también otro teatro muerto, a pesar de que se construye en los días que corren; es el que mueve viejas ideas y prejuicios: un teatro para una burguesía pusilánime, que todavía no ha abierto los ojos a la verdad y a la belleza. Viene, después, el teatro de los botarates, que es en la actualidad el mejor servido y el que cuenta con más adeptos. Con este teatro al margen del arte, vive una cantidad de gente que nada tiene que ver ni con el teatro ni con el arte».

Dedicado a la tarea organizativa, Barletta tomó recaudos en virtud del fracaso de los intentos anteriores ya mencionados y sacó como conclusión que la horizontalidad de decisiones debía estar supeditada a una opinión de mayor peso, la de un director elegido en asamblea por los participantes del proyecto y puesto, de ese modo democrático, por encima como autoridad única. En función de ese criterio -que en efecto le fue atribuido mediante asamblea-, Barletta ejerció la magistratura del Teatro del Pueblo hasta su muerte. El líder aceptó como principales líneas normativas buena parte de las directivas incluidas en El Teatro del Pueblo, libro de Romain Rolland con dos ediciones francesas, 1903 y 1913, y una en castellano, publicada en Buenos Aires en 1927. Rolland fue un pensador pacifista francés, dramaturgo y novelista. Entre sus trabajos literarios se destacan sus biografías modélicas sobre artistas como Beethoven, Tolstoi y Miguel Ángel y la del pensador y líder político indio Mahatma Gandhi, además de su novela Juan Cristóbal, que requirió de diez tomos para narrar las vicisitudes de un músico en busca del sentido de la vida. En 1915 se le concedió el Premio Nobel de Literatura. Murió en diciembre de 1944, cuatro meses después de la Liberación de París, sin duda un hecho feliz para él. Haciendo excesiva síntesis de su texto normativo, Rolland propugna la creación de un teatro del pueblo por el pueblo, para lo cual desplegó en una introducción y tres largos capítulos a las condiciones para alcanzar ese objetivo. Cabe señalar que la adopción de Barletta a las normas de Rolland incluyen desobediencias justificadas por las diferencias de contexto entre Francia y Argentina. Barletta sumó a su repertorio, y desde el comienzo, una cantidad de obras maestras del teatro universal, dándoles un lugar importante en el repertorio (Sófocles, Shakespeare, Lope de Vega), materiales que quizás curiosamente el francés consideraba inadecuados para la conformación de un teatro popular.

Desde su comienzo el Teatro del Pueblo contó con un Acta de Fundación (se cree perdida, firmada por Barletta, Pascual Naccarati, Hugo D’Evieri, Joaquín Pérez Fernández, José Veneziani, Álvaro Sol y Amelia Díaz de Korn), un Estatuto y un Reglamento de alta severidad y de estricta obediencia para los integrantes de la agrupación. No cabe aquí mencionar todos los artículos incluidos en esos documentos, pero si tomar nota de algunos que resultan muy significativos, tal como el que explica que el propósito de la flamante entidad será «experimentar, fomentar, difundir el buen teatro, clásico y moderno, antiguo y contemporáneo, con preferencia el que se produzca en el país, a fin de devolverle este arte al pueblo en su máxima potencia, purificándolo y renovándolo» (capítulo primero, artículo segundo, del Estatuto).

En el artículo quinto del mismo capítulo primero del Estatuto se considera que «el teatro comercial ha vivido y agoniza regido por un fin exclusivo de lucro, envileciendo, en la mayoría de los casos, la mentalidad y el sentimiento del pueblo», por lo que el Teatro del Pueblo «reducirá a lo estrictamente imprescindible sus relaciones con las organizaciones teatrales, comerciales y gremiales», además de, y he aquí lo más importante de esta cláusula, prohibir el ingreso «de los actores y auxiliares del teatro comercial y negándose la representación de las obras de aquellos autores que sólo vieron en el teatro una provechosa industria». Este recaudo, a todas luces dogmático, cerró las puertas de ingreso a todo aquel que hubiera transitado, siquiera en roles menores o circunstanciales, como el de “auxiliares”, algún ámbito del teatro comercial. Este campo, en su totalidad maldecido por Barletta, en absoluto se movía con un entero y único afán de lucro, sobresalían compañías que con solvencia profesional afrontaban desafíos escénicos importantes, que Barletta desestimó con deliberada ignorancia. Un criterio más abierto por parte del gestor habría permitido una operación de rescate de aquellos que se sintieran frustrados por las convenciones del teatro industrializado, y en el seno del Teatro del Pueblo hubieran podido desplegar sus ambiciones artísticas postergadas. Entre ellos, tal vez, podría haberse acercado don Armando Discépolo (aun cuando contaba con el desprecio particular de Barletta, que lo desvalorizó en uno de sus tantos artículos como «otro salvador del teatro nacional, a base de jarabe de pico»), y otros autores de parecido perfil e igual capacidad.

A partir de estas cláusulas reglamentarias el Teatro del Pueblo se conformó con actores y actrices que desconocían el oficio. Con ese material humano, voluntarioso pero limitado en sus saberes escénicos (Barletta prometía formarlos, «denme un zapatero -desafiaba- y yo haré un actor»), se inició la agrupación pionera. La prensa saludó la novedad sin tomarse otra molestia (recién en 1947 la crítica especializada se ocupó del teatro independiente). Fueron los investigadores, y varios años después, quienes tomaron debida nota del acto inaugural, ocurrido el 14 de febrero de 1931 en un cine de Villa Devoto alquilado al efecto, donde la flamante entidad ofreció Comedieta burguesa, de Álvaro Yunque, La madre ciega y El pobre hogar, de Juan Carlos Mauri (la historiadora María Fukelman agrega a esa función inicial un recital de canciones, El cafetín, y un texto de Mark Twain, La conferencia). Ese mismo año el teatro alquiló, por muy poco tiempo y para un funcionamiento más cómodo, el local que ocupaba la Wagneriana en Florida 936 (célebre años después, el edificio remodelado iba a ser sede del Instituto Di Tella), donde el 7 de octubre representaron Títeres de pies ligeros, de Ezequiel Martínez Estrada -el «primer éxito de trascendencia» según la historiadora Lorena Verzero-, y Mientras dan las seis, de Amado Villar y Eduardo González Lanuza.

A poco de este debut, el Teatro del Pueblo obtuvo de la Municipalidad de entonces el uso de una vieja lechería ubicada en la calle Corrientes 465, cuando Corrientes todavía no era avenida (lo fue desde 1936). «Un teatro en una lechería. ¡Qué idea loca!», anotó Larra; cierto que el ámbito era precario, muy estrecho e incómodo, con telón de arpillera y 122 plateas, donde Barletta ejercía un curioso modo de convocatoria, tocando una campana en la vereda para anunciar a los transeúntes que ahí funcionaba un teatro. Esta manera curiosa de propaganda, que llamaba la atención o daba susto, inspiró al citado Larra el título de su biografía, El hombre dela campana, y a Facio Hebequer el diseño del logotipo de la institución. En 1935 el Teatro del Pueblo dejó esa precaria casa para trasladarse a un espacio, también cedido por la Comuna, más confortable y más amplio (cuatrocientas o seiscientas plateas, las fuentes difieren) ubicado en Carlos Pellegrini 340, donde nació en 1935 o 1936 el célebre “teatro polémico”, imaginativo ciclo que establecía, luego de la función teatral de los miércoles (o jueves, las fuentes tampoco son coincidentes), un debate con el público presente y, si era posible, con el autor de la pieza sentado al lado de Barletta. Esta actividad fue comentada con nostalgia por Carlos Gorostiza, testigo de la experiencia. «Al terminar la función, aparecía don Leónidas desde atrás de la cortina portando una silla y con decisión la dejaba caer en medio del proscenio, se sentaba en ella con un gesto de alegre desafío y exclamaba: “Bueno, que empiece el debate”. Y el debate empezaba. Todos los miércoles, a las mismas 19 horas con el mismo entusiasmo y con su teatro lleno hasta que dos horas después, cuando habían quedado en el aire los dos temas inalterables (el psicoanálisis de Freud y la Revolución Rusa), Barletta se levantaba de su silla, la revoleaba ágilmente sobre su cabeza, murmuraba “Se acabó el debate” y desaparecía con ella detrás del telón».

Sólo dos años permaneció en ese local. Desalojado de ahí por las obras de construcción de la Avenida 9 de Julio, el Teatro del Pueblo se trasladó a otro ámbito provisorio ubicado en la calle Corrientes 1741, al que se llamó Corral de la Pacheca y en cuyo patio Barletta replicó, a la manera de los Podestá, una versión mimada y circense de Juan Moreira. En 1937 el municipio, esta vez a cargo del intendente Mariano de Vedia y Mitre, compró para uso exclusivo del Teatro del Pueblo el edificio del Teatro San Martín (Ordenanza 8612), que anteriormente había llevado los nombres de Corrientes y Nuevo y donde habían actuado Pepe Podestá, Camila Quiroga y Roberto Casaux. Estaba situado en la ahora avenida Corrientes 1530, donde en la actualidad se levanta la sede del Complejo Teatral de Buenos Aires. Esta ubicación sin duda alegró a Barletta, contento de enquistarse en el riñón de la zona del teatro comercial y competir en contra.

La nueva locación, concedida por veinticinco años e inaugurada con La escuela delos maridos, de Moliere, contaba con capacidad para 1550 espectadores, camarines cómodos, escenario giratorio y sótano para utilería. La investigación histórica señala hoy que a estos siete años de permanencia en el lugar (como se verá, fueron desalojados en 1943), le compete ser el ciclo más productivo del Teatro del Pueblo. Ahí la institución pudo desplegarse como un centro cultural integral, vieja aspiración de Barletta, objetivo que no había podido cumplirse en su totalidad por las incomodidades de los ámbitos ocupados anteriormente. En su nueva sede abarcó otras actividades artísticas además de la teatral, sumando danza, pintura, fotografía y conferencias de las que participaron Victoria Ocampo, Ramón Gómez de la Serna (un surrealista castizo), Ángel Battistessa, Jorge Luis Borges (disertó sobre Leopoldo Lugones) y Samuel Eichelbaum, entre otros. Asimismo, se ofrecían cursos de literatura, historia, filosofía, impostación, acústica, música, arte escénico y folklore. Ahí, en su galería de arte, expusieron artistas plásticos que luego alcanzaron renombre, Aquiles Badi, Antonio Berni, Horacio Butler, Héctor Basaldúa, Raquel Forner, Emilio Pettoruti y Raúl Soldi. El precursor de la renovación estética del campo musical, Juan Carlos Paz, inició los Conciertos de la Nueva Música, y la bailarina norteamericana Miriam Winslow, acompañada por los exiliados alemanes Renate Schottelius y Otto Werberg, presentó en el país las primeras muestras de danza moderna, disciplina que tiene a Isadora Duncan y Martha Graham como pioneras en el mundo, y a Ana Itelman, María Fux, Paulina Ossona, Emma Blan y Cecilia Ingenieros como adelantadas en la Argentina. Asimismo, y como agregado anecdótico, debe anotarse que, en 1940, Felisberto Hernández, el pianista y gran cuentista uruguayo, dio un concierto en el Teatro del Pueblo. Se agrega a semejante tarea el interés por el espectador infantil, por lo general desatendido por los teatros independientes. En 1940 el Teatro del Pueblo ofreció su primer emprendimiento dedicado a este plateista tan particular, El retablo de las maravillas, de Cervantes.

Barletta director de escena

Con excepción de los dedicados al público infantil, Barletta tuvo a su cargo la dirección de la totalidad de los espectáculos del Teatro del Pueblo. Los críticos que tuvieron oportunidad o interés de evaluar esa producción dejaron en claro que no sobresalió en esa tarea, nueva en el teatro local, y que los independientes institucionalizaron en el teatro porteño. Si bien no aprovechó, o no supo aprovechar el margen de creación artística que le daba el novedoso rol, Barletta tomó para sí, con rigor y tal como lo señalan las historiadoras María Florencia Heredia y Silvina Díaz, todas las atribuciones referidas al cargo, como «la dirección de actores, la espacialización, la armonización de los signos escénicos y, lo que resulta fundamental, la decisión final acerca del sentido ideológico y estético de la puesta». «Personalista y dogmático en extremo», según Beatriz Trastoy, Barletta sostuvo desde siempre que los cuatro elementos centrales que constituyen el espectáculo teatral (dramaturgo, actor, escenógrafo y espectador) no pueden conectarse entre sí fuera de la intervención del director, poseedor del oficio capaz de lograr la síntesis.

En su trato con el elenco, que como anticipamos contó con una mayoría de integrantes de escasa profesionalidad, con ninguna formación anterior, el conductor se apartó de las frecuentes prácticas aplicadas en el teatro comercial y les quitó a sus actores y actrices vicios y favores. Les negó el auxilio de peluqueros y maquilladores, tampoco los intérpretes pudieron contar con las tradicionales y beneficiosas candilejas que solo alumbraban el proscenio, mientras que el apuntador oculto por la concha instalada al frente del escenario, auxilio imprescindible en el campo profesional, era aceptado con reservas por Barletta, lo ubicaba en lugares más discretos, entre bambalinas o escondido tras los trastos.

Suponemos que también mantuvo ese modo monárquico con los profesionales de los otros oficios escénicos, escenógrafos, iluminadores, vestuaristas, musicalizadores, casi desconocidos o ignorados por el teatro comercial y que, lo mismo que la dirección escénica, el campo independiente comenzaba a instalar en la escena porteña. Resulta posible, y creemos que nada irrespetuoso, deducir que concedió a los responsables de esos rubros muy poco margen para la creación personal. Con la convicción de que «la dirección no se comparte», el conductor obligaba al respeto absoluto de sus planes de representación, imaginando él mismo el entorno plástico de sus obras, dejando para los especialistas habituales (los escenógrafos Manuel Aguiar, fallecido en 1955, y Bernardo Condou), la condición de ayudantes con poco margen creativo, ocupados sólo en trasladar al escenario las ideas del director. No tenemos ningún registro que testifique la incomodidad de estas personas que actuaban junto a Barletta, pero sí de algunos de los resultados de esta manera de encarar los proyectos escénicos. Gastón Breyer, uno de los más lúcidos escenógrafos de nuestro teatro, hizo una descripción de las escenografías de los espectáculos barlettianos, declaró que no eran «buenas escenografías. Generalmente las hacía él. Pero tenían una virtud: no eran decorados bonitos. Él buscaba, aunque no lo lograba, que la escenografía acentuara los puntos dramáticos de las obras y no que fueran decorativas». Podemos aventurar que la falta de belleza adjudicada a esos entornos se debe, además, a que Barletta no usaba para estos fines materiales nobles sino baratos, mucho cartón, papel crepé y trozos de arpillera o telas que le daban al conjunto un aspecto poco atractivo.

En el uso del espacio teatral las opiniones se inclinan por aceptar que Barletta se atuvo a lo más convencional, sus puestas, según los críticos y los estudiosos, fueron prudentemente frontales, con marcada claridad para el lugar de la ficción y el de la expectación. Sin embargo, por información de testigos, integrantes de sus viejos elencos, sabemos que con cierta frecuencia despejaba la platea de la sala de Diagonal Norte 943 (que, como veremos, el Teatro del Pueblo ocupó desde 1943), para representar algunos espectáculos de manera circular. Con esta disposición escénica estrenó en 1964 La cabeza separada del tronco, obra poco conocida de Roberto Arlt. Asimismo, hay datos del desempeño del Teatro del Pueblo en ámbitos parateatrales (escuelas, clubes, bibliotecas, sindicatos), donde naturalmente el director tuvo que adaptar las representaciones a las condiciones ofrecidas por el ámbito. Se anota, como añadido, que el Teatro del Pueblo trabajó mucho en espacios al aire libre, patios, parques y plazas, la islita de los lagos de Palermo y el tabladillo levantado en una feria donde representó La isla desierta, de Roberto Arlt.

Más allá de estas precisiones sobre el uso del espacio, es preciso recalcar que para sus puestas Barletta se sometía en exceso a las didascalias del texto, lo que restaba a sus espectáculos la marca personal del director. Esta obediencia a la hipótesis de representación propuesta por el autor es confirmada por dos historiadoras ya citadas, Heredia y Díaz, para quienes la escritura escénica de Barletta «estuvo completamente supeditada al texto dramático», por lo que para ellas es acertado calificarlas como “textocéntricas”. A pesar de estos reparos y el poco aprecio que, según críticos e historiadores, hay que tener por la función directriz de Barletta, cabe adjudicársele, con justicia, también la condición de pionero de la dirección escénica en el país, rubro de instalación paulatina y que fue generando, a medida que se implantaba, en todos los ámbitos de la práctica teatral, la independiente, la comercial y la oficial, un número de importantes figuras que le fueron dando realce a la función.

Respecto a la elección del repertorio, otra de sus prerrogativas, Barletta se decidió, según Emilio Carilla, por «nada menos que toda la literatura dramática [que estaba] al alcance de su mano. Lo antiguo y lo nuevo, lo clásico y lo moderno, lo tradicional y lo innovador». Programó mucha literatura dramática extranjera contemporánea, firmada por Bernard Shaw, Gerhart Hauptmann, León Tolstoi, Eugene O’Neill, John Synge, Leonid Andreiev, Nicolás Gógol, Elmer Rice, William Saroyan y Anton Chejov. Casi todos estos autores han perdido hoy sitial en las carteleras de los teatros independientes (incluso en la de los comerciales y en la de los teatros oficiales), con excepción de Chejov, de pertinaz y bienhechora presencia. El Teatro del Pueblo sumó a su repertorio, como se adelantó, los grandes clásicos del teatro universal, contrariando el dictamen del referente Romain Rolland. En 1935 ofreció Fuenteovejuna, la primera muestra de una lista de la cual citamos, de manera incompleta, a La Siega, autosacramental de Lope; El círculo de tiza, de LíHing-Tao; y La Celestina, en una versión de E. Arnosi, suponemos que atrevida porque estaba prohibida la concurrencia de menores de 18 años. Si bien programó otros materiales del Siglo de Oro, los entremeses de Cervantes y Las aceitunas, de Lope de Rueda (1936), Don Gil de las calzas verdes, de Tirso de Molina (1939) y El perrodel hortelano, de Lope (1943), Barletta parece haber sentido predilección por la obra de Shakespeare. Del isabelino montó Sueño de una noche de verano (1936), Noche de reyes (1938), El mercader de Venecia (1940), Las alegres comadres deWindsor (1942) y La tempestad (1969). A esta nómina tan extensa habría que agregar Edipo Rey, varias obras de Moliere (La escuela de los maridos, Las trapacerías de Scapin, Tartufo, Las mujeres sabias), El abanico, de Goldoni y El juego del amor y del azar, de Marivaux.

El mencionado corte que Barletta hizo con todo el teatro local, lo obligó a eludir por cuestiones de coherencia, la programación de la dramaturgia nacional producida durante las tres primeras décadas del siglo. Para él esos autores eran mercenarios y un caso perdido. «Los que escriben este teatro son casi en su mayoría semianalfabetos, que miran el teatro como una industria y no como un arte. A estos no los podemos considerar […] Debe procederse con ellos ni más ni menos que como con los adulteradores de artículos alimenticios. Es una cuestión de salud pública que compete a la autoridad municipal, y si no se puede evitar este espectáculo bárbaro, débese limitarlo con impuestos crecidos, como en el caso de los prostíbulos.» (MetrópolisN° 1). Reiteramos aquí que con ese indiscriminado repudio se desestimó mucho material dramático nacional apreciable, Barletta quiso cubrir el hueco con las obras de autores especialmente convocados por él. Estrenó a compañeros de ruta, aquellos que se habían sumado al proyecto independiente desde sus comienzos y nunca habían pisado un escenario comercial, también alentó a novelistas y narradores notorios para que se aventuren en la escritura de piezas dramáticas. Al convite respondieron, por lo general muy módicamente, Ezequiel Martínez Estrada, Carlos Mauri, Amado Villar, Eduardo González Lanuza, Marcos Victoria, Alfredo Baran Caraffa, Arturo Capdevilla, Octavio Rivas Rooney, Roberto Mariani, Luis Cané, Nicolás Olivari, Raúl González Tuñón y Álvaro Yunque. Pocos cubrieron las expectativas, los estrenos (en muchos casos de una única obra) tuvieron poca o ninguna trascendencia. El que sobresalió, sin margen de duda, fue Roberto Arlt, de inicial y receloso acercamiento al Teatro del Pueblo, y posterior estallido de entusiasmo, que lo hizo capaz de abandonar la novela y el cuento para obligarse a dedicarle al teatro sus últimos diez años de vida.

Roberto Arlt es un caso singularísimo de nuestras letras. Fue uno de los escritores “infectados” por Dostoievski (el otro fue Horacio Quiroga), que, por esas fechas, las de fundación del Teatro del Pueblo, se había consolidado como autor de cuatro novelas magistrales: El juguete rabioso, Los siete locos, Los lanzallamas y El amor brujo; y dos libros de cuentos, El jorobadito y El criador de gorilas. Respondió a la invitación de Barletta y concurrió al local de Corrientes 465 (la ya citada lechería; «un cuchitril» según Ordaz). La primera impresión fue pésima, manifestada con dolorosa claridad en una de las Aguafuertes porteñas que entonces Arlt publicaba en el diario El Mundo. «Honradamente dicho teatro puede ser definido así: un salón sombrío como una caverna y más glacial que un frigorífico, donde jugándose la salud media docena de muchachas y muchachos heroicos ensayan obras de escritores jóvenes a quienes los sesudos y expertos directores de nuestro teatro no dan ni cinco de bolilla. El salón-caverna, que no hace mucho debió haber sido un criadero de cucarachas, ratas y arañas, ha sido pintarrajeado actualmente por dos artistas: Vigo y Facio Hebequer».

Arlt auguró que acaso esa empresa quijotesca iba a gozar de algún éxito, pero con seguridad este será seguido por cien fracasos. El estreno por parte del Teatro del Pueblo de El humillado, versión escénica de un capítulo de Los siete locos (la muy teatral situación en que Erdosain llega a su casa donde su esposa lo esperaba, acompañada del Capitán, para anunciarle que lo deja), contribuyó a cambiar su opinión tan negativa. Muchos adjudican El humillado equivocadamente al propio Arlt, pero la tarea fue emprendida en realidad por el mismo Barletta. Así lo testimonia la hija de Arlt, Mirta, quien informa que «en 1931, Leónidas Barletta, director del Teatro del Pueblo y amigo de Arlt […] sorprendió a Arlt invitándolo a presenciar la adaptación que había preparado con su gente de El humillado, un capítulo de Los siete locos». Como consecuencia de este brillante golpe de efecto, Arlt pasó de inmediato al elogio de la empresa barlettiana, anunciando que «aquí [en el Teatro del Pueblo] se está preparando el teatro del futuro». Con la convicción, similar a la de Barletta, de que la literatura argentina ya estaba creada y el teatro argentino estaba por hacerse, Arlt abandonó totalmente la narrativa y dedicó la última década de vida a la dramaturgia, sumándose entusiasta a las huestes del Teatro del Pueblo, con «la pretensión de crear un teatro nacional, en consonancia con nuestros problemas y nuestra sensibilidad».

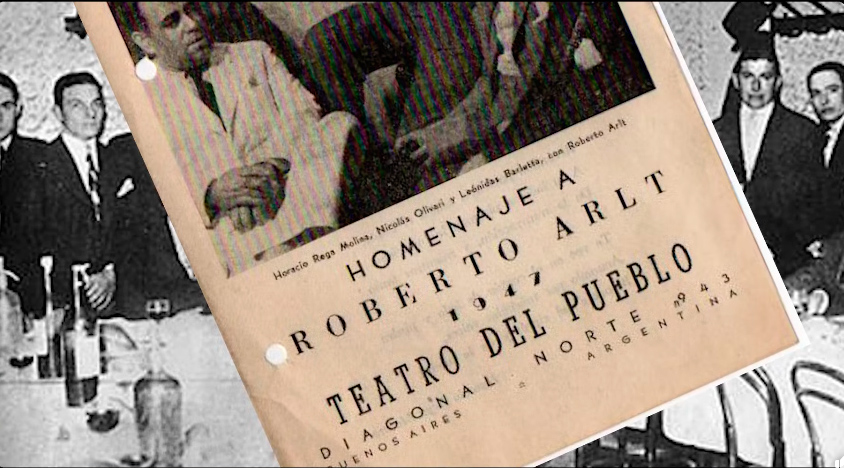

El estreno de la primera pieza de Arlt ocurrió en 1932, el Teatro del Pueblo le montó Trescientos millones («un ciudadano que pudiendo soñar que hereda trescientos millones, se imagina que hereda treinta mil pesos, merece que lo fusilen por la espalda»). Arlt admitió por escrito que jamás la «hubiera escrito de no haber mediado Leónidas Barletta». Cierto, Arlt trabajó desde sus comienzos escénicos codo a codo con Barletta, quien provisto de su innegable olfato teatral lo guiaba, proporcionándole recursos de escritura dramática que el escritor desconocía o no sabía cómo implementar. Algunas miradas actuales sobre la cuestión no son tan benevolentes, descreen que la colaboración de Barletta haya sido tan fructífera. Se argumenta que la intención “contenidista” que Barletta le atribuía al teatro, la necesidad de enviar mensajes educativos al espectador sin ambigüedad alguna, la obligación de “plantear una salida” a partir del drama en escena, puso límites a la imaginación de Arlt que, quizás sin esa tutela, hubiera podido volar de otra manera. María Fukelman afirma que «Barletta le recomendaba [a Arlt] –al igual que a otros autores– cortes y cambios en sus obras». Es posible suponer que del mismo modo “arreglaba” (o “corregía”, como opina Osvaldo Pellettieri) las obras elegidas para su repertorio con el fin de darles una intencionalidad –el “mensaje”- que las piezas no ofrecían o lo hacían con supuesta falta de claridad y contundencia. Buceando en los programas del Teatro del Pueblo se descubre que el texto de La comedia de las equivocaciones, de Shakespeare, fue “modernizado” por Barletta. La palabra inquieta, podría equivaler a “adaptación” o “versión”, o vaya a saberse qué operación textual aplicada, hasta dónde llegó el director con sus intrusiones.

Más allá de esta hipótesis de que el destino de Arlt hubiera sido otro sin Barletta, incomprobable por otra parte, se debe hacer justicia y admitir que a Barletta le corresponde el mérito de haberlo entusiasmado y, con extrema generosidad, haber puesto al servicio de Arlt el tablado del Teatro del Pueblo, donde se produjeron todos los estrenos de las piezas del autor, cinco obras, con una sola y sexta excepción El fabricante de fantasmas, representada en 1936 en el circuito profesional por la compañía Carlos Perelli y Milagros de la Vega.

Las crisis del 43

En 1943 el Teatro del Pueblo padeció dos catástrofes coincidentes que, unidas, dieron por resultado, según opiniones acreditadas, el inicio del lento proceso de decadencia del colectivo, que comenzó a dejar de ser «el centro de las novedades teatrales porteñas» (Pellettieri). El primer factor de deterioro fue de carácter interno. A comienzo de la década del 40, ya muy instalado en el espléndido local de la avenida Corrientes 1530 que le había concedido la Comuna, el núcleo agregó a su actividad la realización cinematográfica. En 1941 emprendió la filmación de Los afincaos, el “drama bárbaro” en cuatro actos de Enzo Aloisi y Bernardo González Arrili, que un año antes el teatro había ofrecido en su versión escénica. El 28 de noviembre se estrenó este filme que contaba en el reparto con la totalidad del elenco, Pascual Naccarati, Juan Eresky, Catalina Asta, Josefa Goldar y Celia y Rosa Eresky, entre otros. La recepción crítica obtenida por la película fue poco entusiasta, ya que contó, se afirma, con dificultades de circulación. Conocemos dos opiniones respecto a este asunto, quienes dicen que su exhibición después del estreno fue prohibida por orden de la Comuna, y quienes aseguran que pudo mantenerse en pantalla luego de que Barletta aceptó incluir, al comienzo de la película, una leyenda que avisaba que los hechos ahí relatados no ocurrían en la Argentina.

A raíz del buen desempeño que creían haber tenido en Los afincaos, los integrantes del elenco del Teatro del Pueblo quisieron alterar las normas de funcionamiento largamente aceptadas y dar el paso hacia la profesionalización. Entendían la necesidad del trámite, traducible en beneficios salariales que hasta entonces le habían sido negados, siquiera en cantidad suficiente y utilitaria (Barletta otorgaba al elenco una cantidad de dinero cada seis meses, solo si las cifras de la boletería no hubieran sido deficitarias). El director enfrentó este intento sin lograr buenos resultados, con su oposición consiguió la deserción de veintidós integrantes, «los mejores intérpretes del elenco» según Ordaz, entre ellos Pascual Naccarati, su actor más solvente.

La crisis se agravó con la aparición de un agresivo factor externo, acaso esperado porque el Teatro del Pueblo sufría la animosidad del entonces gobierno militar de facto neofascista instalado en 1943. A los siete años de habérsele concedido con toda pompa y honores el beneficio de usufructúo del local de Corrientes 1530, una medida oficial que fue orgullo del intendente de Vedia y Mitre («la obra mayor, más perdurable, de más alta trascendencia social que marca en cierto modo mi paso por la Municipalidad, es para mí, el Teatro del Pueblo»), el grupo fue conminado a dejar el inmueble. Para justificar el desahucio, el Teatro del Pueblo era todavía una entidad de mucho prestigio, el intendente castrense Basilio Pertiné tomó precauciones de rara delicadeza por parte de un gobierno militar, le encargó al letrado municipal Enrique Pearson el estudio de la situación, que obviamente concluyó de modo acusatorio: el colectivo no había hecho la contribución al arte escénico que justifique el privilegio acordado. El historiador Carlos Fos estudió este tema y concluyó que, en su informe, Pearson usó argumentos falaces para justificar la medida, que el desalojo respondió, en realidad, a motivos ideológicos, a la certeza de los golpistas militares de que en el seno de la entidad se escondía un nido de comunistas. Junto con la expulsión, el gobierno ordenó la confiscación de todos los bienes del teatro: «cuatro pisos de cosas preciosas, trajes, zapatos, pelucas, muebles, cuadros, libros, instrumentos de música, herramientas, focos» (Larra). La incautación de ese material fue discutida por Barletta en los tribunales, obteniendo veredicto favorable recién en julio de 1956, sentencia que lo benefició con un monto importante en carácter de indemnización.

Por causa del desalojo el Teatro del Pueblo debió trasladarse, encontrando cabida en los alquilados (luego de su propiedad, la decretada Ley de Propiedad Horizontal de 1948 facilitó el trámite de compra) tres subsuelos de la avenida Roque Sáenz Peña 943, el primero ocupado por la boletería y la oficina, el segundo por la amplia y única sala de representaciones, el tercero por los camarines. Cabe citar que a una década del traslado el Teatro del Pueblo se encontró frente a otra vicisitud, en 1955 padeció un incendio de sus instalaciones, siniestro que paralizó la sala durante más de un año (se perdieron libretos, vestuario, utilería y se produjeron daños en paredes y escenario). Barletta dejó trascender, sin pruebas, que el siniestro no se debió a un accidente, sino a una acción intimidatoria por parte de aquellos elementos atacados por las furibundas editoriales que publicaba en Propósitos, su periódico icónico que había fundado en 1951. El campo teatral se solidarizó y consiguió fondos exiguos para la reconstrucción, que Barletta siempre negó haber recibido, mientras que figuras destacadas del ambiente teatral entrevistaron a los funcionarios culturales para lograr de la esfera oficial el dinero suficiente que, a pesar de las promesas, tampoco llegó. Barletta le concedió el mérito de la reconstrucción al público, afirmó que de allí provino la ayuda necesaria para financiar los trabajos.

Existe consenso, lo dijimos, de que a la fecha de la última mudanza del Teatro del Pueblo, en 1943, la agrupación, reducida y diezmada por el éxodo de la parte más idónea del elenco, inició su decadencia. Ordaz lo admitió en 1946 cuando publicó que «el Teatro del Pueblo se halla detenido desde hace algún tiempo por no haber sido capaz de transformarse a medida que las experiencias acumuladas lo aconsejaban. La etapa se ha cumplido y la brega requiere otra visión y otro concepto para proseguir. Que es una forma de volver a empezar». Tiempo después, con el grupo funcionando a pleno en el local de Diagonal Norte, Emilio Carilla calificó con severidad al elenco titular, meritorio por su fidelidad, pero conformado por «uno o dos actores buenos o aceptables, en medio de un pobre eco que rodea o da pábulo o completa la obra». Este descenso en la consideración trajo consigo la desatención de la crítica especializada, que dejó de ocuparse de los espectáculos del colectivo. En un folleto de 1969, de publicación propia, Barletta se quejó amargamente del silencio de la crítica, «para nosotros que vinimos hace 39 años “a renovar la escena argentina” desde un tabladito de 3 metros de boca, no hay críticas, no hay notas, no hay fotografías, no hay menciones». El líder solía esgrimir como arma de defensa la atadura de la entidad a los sanos principios de origen, tan generosos que se expresaban en el bajo costo de las localidades; en 1930 el Teatro del Pueblo cobraba 20 centavos la localidad y el teatro por secciones costaba por lo menos 1 peso.

La situación relegada de su proyecto exigió de Barletta otras defensas, destinadas a rescatar su condición de adelantado. A pesar de ya estar afectado en su salud, tuvo fuerzas para publicar tres libros en la década del 60: Viejo y nuevo teatro (1960), Manual del actor (1961) y Manual del director (1969). En ninguno de estos documentos se advierten vacilaciones sobre los principios fundacionales, tampoco ofrecen los datos que adviertan que Barletta tomaba nota del proceso de mutación del movimiento independiente, que sin duda se encontraba en marcha en la fecha de esas publicaciones.

El final

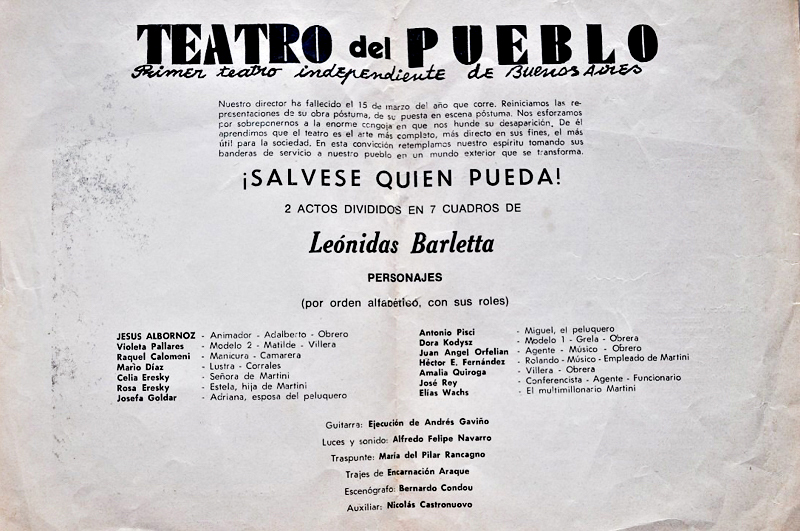

A la muerte de Barletta en 1975, y a pesar del esfuerzo de las tres actrices que heredaron el proyecto, su esposa Josefa Goldar y las hermanas Rosa y Celia Eresky, el Teatro del Pueblo entró en su ciclo final. Raúl Larra precisa que el teatro funcionó dos años más administrado por esas señoras que repusieron ¡Sálvese quien pueda!, dos actos y siete cuadros, obra del conductor fallecido. En el programa de mano se transcribió, además del debido homenaje, una decisión de continuidad que lamentablemente no prosperó. «Nuestro director ha fallecido el 15 de marzo del año que corre. Reiniciamos las representaciones de su obra póstuma, de su puesta en escena póstuma. Nos esforzamos en sobreponernos a la enorme congoja en que nos hunde su desaparición. De él aprendimos que el teatro es el arte más completo, más directo en sus fines, el más útil para la sociedad. En esta convicción retemplamos nuestro espíritu tomando las banderas de servicio a nuestro pueblo en un mundo exterior que se transforma».

Esa voluntad resultó insuficiente para sostener la gestión de un organismo en decadencia, sin entrenamiento para acomodarse a las nuevas circunstancias que, insistimos, a esa altura ya operaban con fuerza dentro del movimiento independiente. El Teatro del Pueblo se recuperó en fechas posteriores, en otras manos y con objetivos acordes con la nueva época, desde ya distintos a los de su fundador irremediablemente ausente. Con esta nota tan breve no se pretende cubrir en su totalidad la trayectoria intelectual y teatral de Leónidas Barletta. Son apuntes donde anotamos defectos, quizás lo hicimos en exceso, y méritos que creemos mayores. Fundó el movimiento independiente, cooperó con la introducción de nuevos roles en la actividad teatral, siendo la de director de escena moderno el aporte más importante, y le imprimió el sello de compromiso ético, humanitario más que político, a un teatro autogestionado que hoy brilla en Buenos Aires, abundante, sólido y versátil para asombro de propios y ajenos.

Roberto Perinelli