Cuatro creadores de la provincia opinan sobre su oficio

Mendoza: los guionistas y sus laberintos

En Mendoza, hablar de cine nos remite casi de modo indefectible a la figura de Leonardo Favio. No hay charla que, tarde o temprano, no derive en este genuino autor cinematográfico (también compositor y cantante de proyección internacional) y en títulos insoslayables de nuestro acervo cultural. Caso El dependiente, caso Gatica, el mono, por citar apenas dos. Sin embargo, hay un punto en el que la valía de su obra es el destilado de dos mentes vibrando en una misma sintonía de estilo. La del propio Leonardo y la de su hermano Zuhair Jury, coautor de todos los guiones de la filmografía del primero. Juntos trasladaron a la pantalla tanto una estética como un decir. El pulso de lo pueblerino… Cierta cursilería del habla cotidiana… Y la decisión de no temerle a la sensiblería, a la sobreactuación o a la grandilocuencia como elementos de un paisaje en el que seres pequeños se permiten fantasear a lo grande. Se trata, en definitiva, de la creación de todo un mundo. Que cabe, ni más ni menos, en un guion.

Este asunto de imaginar un laberinto espacio-temporal donde colocar a los personajes para que busquen las soluciones a sus conflictos (caso ficciones), como el de intentar comprender el laberinto en el que la realidad misma metió a las personas (caso documentales) convierte al oficio de guionar en una parte medular de un proyecto audiovisual. Es casi una obviedad decirlo. Sin embargo, célebres guionistas han pasado al olvido, diluidos en la potencia de la misma obra o eclipsados por directores que se atribuyen todos los méritos a veces con total descaro. Claro está que ser guionista y director del propio proyecto atenúa las posibilidades de falta de reconocimiento inmediato y/u olvido mediato.

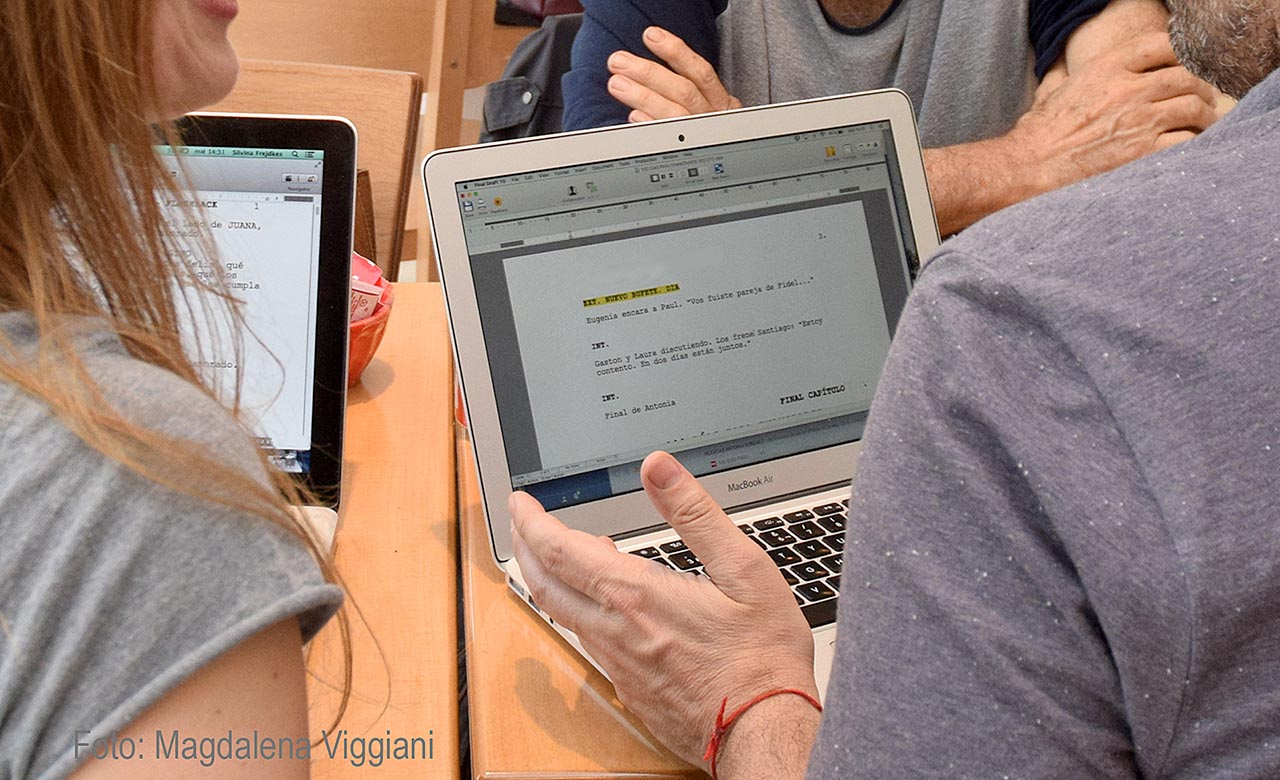

Mendoza, a lo largo de su historia, ha ido sumando numerosos guionistas, hombres y mujeres, quienes también han perpetuado la práctica de la enseñanza del guion, de modo formal e informal. En las últimas décadas, la aparición de varias carreras vinculadas al mundo audiovisual y la multiplicación de talleres u otro tipo de capacitaciones, han reforzado ese aspecto y apuntalado más la profesionalización del guionista para cine, tv y para las nuevas alternativas audiovisuales nacidas con Internet.

Un listado de nombres de distintas generaciones, pero todos en plena actividad, podría sumar a Luis Villalba, Héctor Tokman, Cristina Raschia, Tito de la Vega, Tito de Francisco, Néstor Colombo, Mariano Donoso, Ciro Novelli, Carina Sama, Andrés Llugany, Tato Moreno, Esteban Ruiz, Máximo Becci, Alejandro Alonso, Carina Piazza, Sol Freites, Camila Menéndez, Mariano Cócolo, Alcides Juan Carlos Araya, Leandro Suliá Leiton, Joel y Natanael Navas, Mario Herrera, Sergio Sánchez, Rodrigo Sepúlveda, Calos Farina, Lautaro Maldonado, Ariel Blasco, Eduardo Rodríguez Bossut, Santiago Esteves, Federico Cardone, Cristian Pellegrini, Valentina González y un buen etcétera. Varios/as suelen asumir también el rol de director/a o la responsabilidad en algún otro rubro técnico.

Reconocidos periodistas oriundos de Mendoza, como Rodolfo Braceli, se probaron alguna vez en el guion; el mismísimo Antonio Di Benedetto compartió el guion de Álamos talados con Abelardo Arias; nombres históricos, como el de Hugo Fregonese, co-firmaron guiones de películas nacionales y estadounidenses; el enigmático Jorge Giannoni alimentó su leyenda girando y guionando por todo el mundo; desde inicios de los 2000, Pablo Agüero desanda su camino entre Argentina y Europa; también desde entonces, Alejandro Fadel se consolida a nivel nacional con guiones para sus propios filmes, pero igualmente como parte de equipos célebres para obras de, por ejemplo, Pablo Trapero. Las modalidades de trabajo de los guionistas se multiplican con el paso del tiempo, pero la esencia del guion como espíritu que anima una obra permanece inalterable. O al menos eso parece.

Sobre algunos pormenores del oficio, charlamos con cuatro guionistas con base de operaciones en Mendoza, a quienes lógicamente podemos sumar a la lista precedente: Gaspar Gómez, Mariana Guzzante, Matías Rojo y Lucía Bracelis.

Una linterna durante el rodaje

Gaspar Gómez es guionista, director y docente, con amplia experiencia además en el campo publicitario y en los videos musicales. Debutó en el cine en el 2005 con Crudos, un drama sobre la reproducción sensacionalista de la violencia. En 2010, con Road July (road movie en la que un padre y su hija tratan de recomponer el vínculo), reposicionó al cine mendocino, largamente postergado en las pantallas comerciales. Su última obra, Las herramientas de la soledad (2024), es una apuesta experimental rodada con una sola actriz y sin equipo técnico. Casi una ilustración práctica del propio título del filme.

A tu juicio, ¿cuáles son los dos o tres aspectos que definen la escritura de un guion cinematográfico?

Estructura, tema y construcción de personajes. Me cuesta pensar en un guion sin saber cómo se estructura el relato, sin saber de qué estoy hablando o sin entender quiénes son los personajes. Son cosas que después se entrelazan, pero son aspectos separados que tienen que funcionar bien al pensarlos de un modo estanco.

¿Qué te motiva en lo personal a escribir guiones?

Me gusta contar historias. De igual modo me interesa una buena entrevista, una anécdota bien contada, un cuento o una canción que tiene un relato. Si no me entusiasma lo que quiero contar me quedo con el papel en blanco. Mi móvil es eso que de pronto surge como algo que merece ser contado y que siento que los demás van a disfrutar.

¿En tu labor tenés pautas generales o cada guion implica un método distinto?

Trabajo siempre con lo que le llamo “la línea punteada”, que es el dibujo de la estructura de la historia en una línea horizontal. Ahí la separo en actos y en los puntos que considero que debo tener en cuenta desde lo estructural. Me marco el tiempo estimativo y voy marcando qué pasaría a los diez minutos, a los treinta, dónde cae el punto medio, en dónde aparecen personajes o giros de la historia, chequeo cuanta info tengo en cada acto y voy “nivelando” esa información. Una vez que tiene forma, hago una escaleta con ese material al tiempo en que pruebo sinopsis cortas. Cuando la línea punteada, la escaleta y la sinopsis tienen una forma aceptable, las uso como guía para escribir un tratamiento de unas ocho páginas. Luego reescribo el tratamiento, lo que sea necesario, siempre con un ojo en la línea y en la escaleta. Cuando tengo un tratamiento que me gusta ya tengo suficiente información como para escribir el guion. Por eso el guion lo escribo relativamente rápido, porque de algún modo lo he ido chequeando antes de empezar a escribirlo. Me costó ordenarme, pero lo recomiendo. Mis primeros guiones los escribí de un modo caótico y eso fue perjudicial tanto para el resultado final como para mi bienestar.

¿Qué película ajena tiene un guion ideal y por qué?

No sé. Creo que nunca me lo pregunté en esos términos. Sí disfruto mucho cuando no veo al guionista. Cuando los personajes están ahí siendo orgánicos en su vida sin que veamos los hilos de quien escribe, cuando todo fluye con una naturalidad que nos hace olvidar todo recurso narrativo, ahí es donde más disfruto. No diría guion ideal, pero pienso en esto y recuerdo qué gran película es Once (John Carney, 2007).

¿Tenés referentes en la especialidad?

No como guionistas, pero siempre vuelvo a Syd Field y Robert Mc Kee como maestros de guion. Sobre todo, a Mc Kee. Creo que es el autor que mejor pone sobre la mesa la complejidad de llevar una historia a la pantalla.

Tu último trabajo es muy singular porque asumiste todos los roles y trabajaste con una sola actriz. ¿Qué lugar ocupó el guionista en ese contexto?

El trabajo de guion en Las herramientas de la soledad fue el de siempre (lo que te conté en la tercera respuesta). Llegué al set con una sexta versión de guion y lo respeté como lo hubiera hecho en un rodaje convencional, con treinta técnicos alrededor. Para mí el guion en el rodaje es la linterna que te abre el camino en la oscuridad. Con cien técnicos o con ninguno, lo único que me salva es tener un guion sólido al alcance de la mano.

Fotograma de “Las herramientas de la soledad”

Libros que inspiran y el espíritu de Varda

Licenciada en Letras, periodista, escritora, guionista de cine y tv y productora, Mariana Guzzante ha trabajado en los medios masivos y también en el ámbito independiente. Su primer guion para la pantalla grande fue el de Buenos Aires al Pacífico, que compartió con Mariano Donoso, director de la propuesta. Una poética mirada sobre la traza ferroviaria que alguna vez unió a Argentina con Chile. Una suerte de filme-ensayo con múltiples lecturas, algunas que pegan hondo en el corazón del mendocino. Como así también cala su segundo guion, ya en solitario. Que es el de Quinografía, dedicado a la vida y obra de uno de los emblemas artísticos que más enorgullecen a Mendoza: Joaquín Lavado (Quino), el creador de Mafalda.

¿Cómo te iniciaste en el guion y qué particularidades tiene ejercerlo desde el documental?

Me inicié de la misma manera que con la escritura periodística, desde la lectura y la práctica concreta. Si bien venía de las letras y ya había trabajado en algunos guiones publicitarios o institucionales, la primera experiencia concreta para guion documental fue con Las palabras y las cosas, una serie de 6 capítulos que se estrenó en el canal de la UNCuyo, Señal U, en 2013. Esa serie proponía lo que más me gustaba del periodismo: asomarse a mundos extraños y cercanos a la vez. El equipo creativo de esa serie planteaba justamente eso, la aventura. Así que charlábamos mil horas, acordábamos una perspectiva, planteábamos escenas, nos metíamos en la vida de los personajes y luego yo escribía la voz en off como una suerte de hilo imaginario para enhebrar el recorrido. Luego reescribíamos en la isla de edición. Era un proceso orgánico. Para mí sigue siendo la forma más honesta y estimulante de trabajar el documental. Salís con un montón de preguntas y volvés con otras nuevas, insospechadas, como materia para narrar.

En Buenos Aires al Pacífico compartiste el guion con el director, Mariano Donoso. ¿Cómo fue escribir a cuatro manos y cómo lograron un tono lírico a partir de un tema tan concreto como el trazado de un ferrocarril?

En Buenos Aires al Pacifico el proceso fue semejante. Al comienzo de nuestras charlas, Mariano (el director) lanzó un disparador de tres letras: B.A.P. y dejó que la cabeza se disparara. A la semana ya tenía una constelación de temas alrededor de ese ferrocarril. Lo desafiante de trabajar con Mariano es que le interesan las asociaciones aparentemente arbitrarias y las cartografías imaginarias. Entonces el guion no funciona con los esquemas narrativos tradicionales. No son tres actos. No es un camino del héroe. Se trabaja más cerca de Borges que de lo que proponen las plataformas. El guion no es un texto secuencial, es una máquina de pensar. A esta altura, ya no sabemos quién escribió qué. Escribimos juntos, a cuatro manos. Uno despliega un concepto; el otro lo elabora en escenas y viceversa. En los proyectos conjuntos trabajamos como una sola mente a la hora de escribir los tratamientos estético-narrativos y de reescribir en la edición.

En Quinografia estuviste sola en la tarea de guion. ¿Cuánto te intimidó, si así fue, una figura tan emblemática como Quino y una obra artística con tanta proyección? ¿Cómo te paraste frente a eso?

Es raro, pero no me intimidó la figura de Quino. Quizás porque, desde el principio, la idea era trabajar con el Quino íntimo, tan extraterrestre como familiero. Como periodista, estaba acostumbrada a entrevistar o escribir sobre celebridades, a desacralizarlas para intentar decir algo interesante sobre ellas. Y hubo disparadores que fueron direccionando el guion. Durante la investigación, una frase de Marcela Furlani (artista visual y sobrina política de Quino) me resultó clave. “No se puede entender a Quino sin entender a su familia”. Y desde allí -desde esa sensibilidad que fue forjada por el humor andaluz en un barrio de inmigrantes de Mendoza, con tíos artistas o inventores, con una abuela comunista y contestataria- tenía que ir encontrando la “bio-geografía” de la película. Luego, ese mapa nos llevaría a las ciudades donde se exilió y a lugares donde su obra se convirtió en éxito transgeneracional.

¿Qué dos o tres virtudes debe tener sí o sí el guion de un buen documental?

Apertura. Me interesan los guiones abiertos en documental, los que se piensan y repiensan en el proceso. No tanto los que tienen todo resuelto de antemano. Creo en el documental que nos sorprende y transforma mientras lo transitamos. Irreverencia. Intentar encorsetarse en las narrativas hegemónicas me parece cada vez más aburrido. Tanto por los personajes con los que trabajamos y creamos vínculo como con el público, que tiene derecho a no ser subestimado.

Das talleres de guion. ¿Cuál es la primera indicación a un alumno?

Cero miedo, cero vergüenza. Encuentra tus asociaciones únicas. Cada persona y, en ese sentido, cada cabeza que va a un taller crea relaciones completamente únicas, fruto de experiencias personales, territorio, imaginación, etc. Me interesa mucho trabajar esos procesos creativos cuando nos enfocamos en un tema para desarrollar.

¿Tenés referentes en la especialidad?

No leo guiones para escribir guiones, aunque a veces en los talleres te pidan verlos como ejemplo y demás. Leo literatura, eso sí. Para cada proyecto busco en la biblioteca una serie de libros inspiradores que siempre varían. Y luego está eso de ponerse a conversar con el espíritu de una Agnés Varda, por ejemplo, algo así como amistades que se invocan para darse coraje y continuar.

Disfrutar de los silencios

Matías Rojo reparte su tiempo entre la creación y la docencia. Es licenciado en Sociología (UN Cuyo) y también egresado de la Escuela Regional Cuyo de Cine y Video. Como varios de sus colegas, alterna el cine (su último filme dirigido es Paisaje), la televisión (coguionó y dirigió la serie Mamut) y las publicidades. Su debut en la pantalla grande fue con Algunos días sin música (2013), sobre un guion propio que, en el contexto de las vivencias características de la niñez, entrecruza los temas de la muerte sorpresiva y la sensación de culpabilidad.

Según tu perspectiva, ¿qué es un guion y cuál es su nivel de importancia en el conjunto de un filme?

El guion puede ser un punto de partida. Puede ser también organización del caos de ideas apuntadas durante años. Puede ser una herramienta de trabajo en equipo. También puede ser un organismo vivo.

¿Cómo es la relación entre tu yo director y tu yo guionista?

Es una relación reflexiva. Como guionista recorro el nivel de la realización y como director intento siempre volver al deseo primario del guion. La traición que le hace muchas veces el director al guionista es reescribirle situaciones o diálogos en los ensayos y en rodaje.

¿Tenés un método o aplicás uno nuevo en cada caso?

No sé si llamarlo método, pero me gusta mantener vivo el guion. He encontrado en la reescritura y cierta improvisación una manera de vitalidad de la escritura. Incluso el montaje me gusta pensarlo como una etapa de guion, aunque no se considere como tal.

¿Qué diferencias experimentás cuando guionás para televisión?

En los proyectos seriados en los que he trabajado, con los compañeros de guion, nos hemos permitido jugar con las estructuras de capítulos y la variación de puntos de vista por personajes. En los largometrajes, en cambio, me gusta focalizar, concentrar el punto de vista. La concepción del tiempo de la historia también es distinta en las series.

¿En qué medida un guion debe responder a las expectativas del espectador? Es decir, en el sentido de dar por resueltos los problemas planteados por el propio guion.

Si todo está cerrado, difícilmente algún sentido se ponga en juego con la historia. Yo disfruto de los guiones que tienen silencios, donde “lo incompleto” me invita como espectador a elegir mi propia aventura. A la vez, si es tan críptico que no te permite decodificar la historia, te quedas afuera. Encontrar ese equilibrio es parte de la artesanía del guionista.

¿Tenés referentes en materia de guion?

Ha habido en cada proyecto miradas que han sido reveladoras. En la escuela de cine, Luis Villalba y Sonnia De Monte fueron maestros. Fueron lectores respetuosos y cariñosos de los primeros guiones y ayudaron a confiar en las propias historias. También fueron generosos compartiendo la escritura desde adentro, abriéndonos la cabeza a otros cineastas, a la literatura y la dramaturgia. En clínicas de guion y acompañamientos he podido compartir con Miguel Machalski, Pablo Mesa, Leonel D’Agostino y Gabriel Medina, a quienes respeto y agradezco.

¿Qué película es un modelo de guion a seguir?

Soñar, soñar, de Favio. La piel dura, de Truffaut. Zama, de Lucrecia Martel.

El sueño de la película

Egresada de la Escuela Regional Cuyo de Cine y Video, Lucía Bracelis ha escrito o coescrito diversas series o miniseries para televisión. Entre ellas, Científicos en el Aconcagua (2011), Las viajadas (2011), Nebulo (2021) y Un país dentro de un país (2023). Hace semanas nomás, en el marco del 26° BAFICI, estrenó su primer filme: Antes del cuerpo, con Mónica Antonopulos y Patricio Contreras. La propuesta fue escrita y dirigida junto a Carina Piazza. El presente la encuentra con dos nuevos guiones terminados y distinguidos. Pero también paralizados en su realización por culpa de la coyuntura cultural.

¿Cómo definís vos el oficio de guionar?

El oficio de guionar me parece muy difícil. Es trabajar sobre la incertidumbre de si los elementos propuestos funcionan en la puesta. La estructura, los personajes, las imágenes, el sonido tienen que dar un sentido, trasmitir emoción, ser soportados o amados para transformar, pero sobre todo poder ser una experiencia para el espectador.

¿Cuánto de responsabilidad tiene un guionista en el conjunto de una obra?

El guionista tiene mucha responsabilidad. Si fuera buena en matemáticas, te diría en porcentaje cuánto es. Pero no, soy guionista, por eso también creo que es lo más importante. Podés arruinar un buen guion, pero nunca filmar una buena película con un mal guion. También creo que mucha responsabilidad está en la segunda escritura del guion que es el montaje. Pero en definitiva el guion es para mí el sueño de la película.

¿Qué debe tener un proyecto ajeno para que participes como guionista?

Soy muy entusiasmable, me gusta empezar, me gustan los lunes, entonces siempre quiero hacerlo, pero he aprendido a pausar las respuestas y esperar un poco. Tengo que sentirme segura con quiénes trabajo y algún desafío de investigación, de estructura que proponga el proyecto.

Te has fogueado haciendo guiones para series y miniseries. ¿Cómo fue el salto al guion de cine y para un filme que además codirigís?

Yo empecé escribiendo guiones de largos. Mi tesis en la Escuela Regional Cuyo de Cine y Video es un largometraje tipo ensayo de autor que se llama No amarás y mis profesores tutores fueron Luis Villalba y, casualmente, Carina Piazza, con quien escribí y codirigí la película Antes del Cuerpo. Tengo varios guiones de largo, por eso no lo sentí como un salto. Siempre pienso en ideas para largos, lo que es un obstáculo. Sería más fácil grabar cortos. Con respecto a la codirección fue una experiencia muy fluida, porque habíamos escrito juntas el guion con Carina. Por otro lado, ella tenía una película anterior y fue muy generosa, con la película y conmigo, que muchas veces dudaba

¿Tenés algún proyecto en lo inmediato, en términos de guion?

Sí, tengo dos guiones que si no fuera por el actual gobierno nacional los hubiera filmado. Uno tenía la declaración de interés del INCAA y el otro ganó el Concurso Raymundo Gleyzer, lo que te habilita a presentarte a líneas de financiamiento directo. Es una pena muy grande para mí profesionalmente. Pero quizás lo que menos me importa son mis guiones. Me parece muy triste para la cultura, la identidad, para la construcción de la federalización que habíamos logrado y que se perdió con esta gestión del INCAA.

¿Tenés algún referente en la especialidad?

Mi referente es Lucrecia Martel, pero también me gusta mucho el cine de Leonardo Favio, que lo sigo viendo. Los guiones trabajados con su hermano, que son de tanta ternura y compromiso. Mis amigos también son referentes: Carina Piazza, Gabriel Dalla Torre. Me gusta mucho la literatura femenina, es una influencia importante para mí: Dolores Reyes, Ariana Harwicz, Fernanda Trías, Mónica Ojeda, por nombrar algunas actuales.

Fausto J. Alfonso