1895: PRIMER JUICIO AL CAPITÁN DREYFUS

Emerge la figura del intelectual

Un día, una empleada francesa de la embajada alemana en París, mientras hacía la limpieza, vació los cestos de basura y, como hacía siempre, cuando nadie la miraba, examinó los papeles rotos. En realidad, era una agente del servicio secreto francés. Como algunos papelitos le parecieron sospechosos, los envolvió y se los llevó a sus jefes que, rápidamente, los enviaron al Estado Mayor del Ejército. Ahí pegaron los papelitos y comprobaron que eran parte de una carta, en la que alguien se comprometía a entregar secretos militares a los alemanes.

En el Estado Mayor cavilaron. ¿Cuántas personas, en el ministerio, tenían acceso a esos secretos, directa o indirectamente? Hicieron la cuenta y descubrieron que solo doce. ¿Organizaron entonces una investigación para determinar la responsabilidad de cada uno, como uno piensa que tenían que haber hecho? No; lamentablemente no hicieron eso. Vieron que en la lista había un oficial cuya foja de servicios era intachable, pero que no tenía antecedentes nobles. Nunca hubiera entrado al ejército si no fuera por las normas de igualdad de todos los ciudadanos, establecidas por la Revolución Francesa. ¡Encima, este oficial era judío! Entonces dijeron, rápidamente, carguémosle el fardo a este. Este, se llamaba Alfred Dreyfus.

¿Qué no se ha dicho del Affaire Dreyfus? Desde 1895 a 1906, este buen hombre, Alfred Dreyfus, mejor dicho, este buen oficial de 35 años del ejército francés, callado y muy respetuoso, pasó por una serie de calamidades que revelaron a fondo el entramado del poder en la Francia de ese momento, con sus luces y sus sombras. Acusado de una infamia que no cometió, degradado de manera sádica y posteriormente, restituido al ejército, ¡con todos los honores! y ¡cuando ya estaba destruido física y espiritualmente!, pone al desnudo conductas humanas que, curiosamente, parece que hubieran sucedido en nuestro convulso mundo de hoy. Por eso este episodio nos llama tanto la atención.

Pero esta tragedia humana no es el motivo de esta nota. Esta nota, más bien, se pregunta por una figura cultural y social, inexistente hasta entonces, el intelectual, que se plasma en ese conflicto y súbitamente crece y se usa como un insulto o con un gesto de admiración, en todo el mundo. Querido por unos y execrado por otros, el intelectual es alguien que ha descollado en las artes o en las ciencias, es profesional o periodista, y que un día se interesa por la cosa pública. A veces se expresa solo, otras apoyándose en una corriente política determinada. Cree, a su manera, en el cambio social, la justicia y la igualdad, despertando aplausos o terribles odios. Y nuestra pregunta es: esta figura, el intelectual, ¿existe todavía?

La revolución francesa de 1789 -tenemos que retroceder hasta ahí-, había traído una nueva esperanza al mundo. El campesino que huía de la tierra donde habían vivido él y sus ancestros, pero donde siempre fue solo un siervo, escuchó que ahora era libre, que iba a vivir en un mundo de igualdad y fraternidad. ¡Entonces el campesino empezó a respirar feliz, de la mano de su mujer y su hijo pequeño, en la ciudad a la que había emigrado! Todavía no sabía que le esperaba un destino quizá peor: las primeras fábricas, donde trabajarían los tres para ganarse un sustento, y que vivirían apretujados en barrios muy muy pobres. ¡Allá, en el campo, por lo menos tenían cerca a sus parientes! ¡Festejaban las fiestas juntos! Acá, no tenían a nadie. Todavía guardo en mi casa los cuatro tomos de una historia del trabajo, que hace 50 años vendía alguien que iba de casa en casa proponiendo su compra a crédito. ¡Y tengo muy presente una fotografía del frente de una fábrica en París, en 1902, con todos sus trabajadores en fila! Entre ellos, una mujer embarazada y varios niños. Esta imagen se repetía en todos los países de Europa donde la revolución industrial ya hacía mucho ruido.

La mayor aspiración de los países europeos, en ese entonces, era ser independientes. El mundo conocido estaba constituido por imperios, y ellos querían dejar de ser parte de uno. Alemania no era simplemente un país vecino a Francia. De ser -como Italia- un grupo de pequeños condados, bajo la mano de un hombre fuerte, Bismark, se había constituido en una nación fuerte. Y en 1870, la nación independiente alemana entró en guerra con la nación independiente francesa. Y le ganó. La guerra franco-prusiana, como se la llama, terminó en 1871. Y por una extraña paradoja de la historia, de la que no se habla mucho, los perdedores pidieron a los vencedores que los ayudaran a terminar con una extraña peste que había ganado las calles de la capital: La Comuna de París. Los alemanes accedieron y París se llenó de sangre. Pero la peste no terminó. Se fue a otro lado y mutó: ahora era la revolución.

En esa Francia de fines de siglo XIX, que había perdido una guerra y había masacrado un intento de cambio social, de pronto se dio a conocer un anuncio oficial: se invitaba a la población a asistir a un espectáculo inusitado. No era una novedad total, porque no mucho tiempo atrás, el pueblo se congregaba para ver, por ejemplo, el juzgamiento público de un asesino. Como relata muy bien Michel Foucault, en un libro que ya es un clásico, un criminal, subido a un escenario al aire libre, se despedía de su familia, pedía perdón a todos por su crimen y finalmente se arrodillaba ante un cura para confesarse. Después, ponía la cabeza en la guillotina. Ahora, en ese memorable 5 de enero de 1885, la gente era invitada a presenciar -detrás de unas rejas, claro- una escena sádicamente preparada. Adentro, ante formaciones de distintos destacamentos, especialmente invitados para realzar el acto que iba a ocurrir, el general a cargo, sin bajar siquiera de su caballo, hizo una señal a un secretario del tribunal, que leyó en voz alta el veredicto de un juicio que se creía terminado, pero que, en realidad, acababa de empezar: “Alfred Dreyfus, usted no merece llevar armas en nombre del pueblo francés, lo despojamos de ellas”. Dreyfus replicó entonces: “¡Juro que soy inocente! ¡Viva Francia!”. Los que se apretujaban arriba de los tejados y detrás las rejas de la Escuela Militar de París, donde ocurría esta extraña ceremonia, les respondieron a los gritos: “¡Muera el traidor” ¡Mueran los judíos!”. Conmocionado, con las ropas rasgadas, despojado de sus insignias militares, Dreyfus insistió: “¡Viva Francia! ¡Soy inocente! ¡Lo juro por mi esposa y mis hijos! ¡Informen a todos!

Entre los presentes de esa ceremonia se hallaba un periodista vienés, que había sido especialmente invitado como los otros. Era judío, como Dreyfus. Ese día Herzl comprendió que los suyos también debían tener una patria propia. Si no, esos hechos se repetirían sin cesar. Nadie podía imaginar lo que sucedió después en París. La degradación del oficial Dreyfus provocó un escándalo de tal magnitud que enseguida quedaron muy chicos los gritos de muera el traidor, mueran los judíos, de los asistentes a ese acto. Rápidamente se conformaron en Francia dos bandos, uno, el de los que aprobaban la decisión del gobierno y otro el de los que rechazaron el juicio a alguien que consideraban inocente.

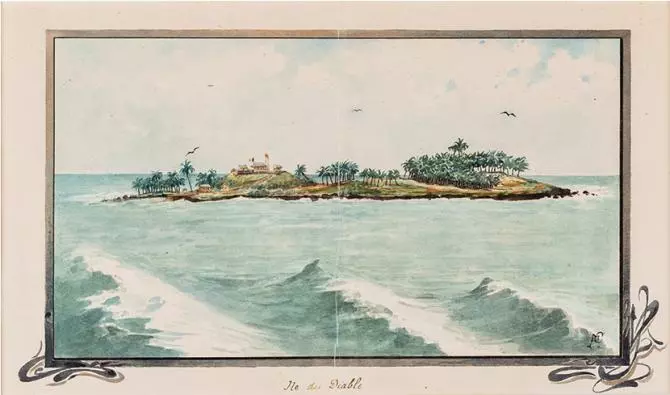

Mientras tanto, condenado y degradado, Dreyfus había sido enviado a la isla de Ré, donde su mujer lo podía ver cada 15 días. Lo trasladaron después a la Isla del Diablo, en la Guyana francesa, donde debía purgar una pena de deportación a perpetuidad, por el cargo de espionaje contra su patria. Por suerte la pena de muerte había sido abolida hace poco, si no lo hubieran fusilado. Pero en determinado momento, adonde estaba encerrado, llegó la orden de que debía estar encadenado a su catre, con los manos y los pies engrillados. ¡Para evitar que se escapara! ¡Como si eso fuera posible!

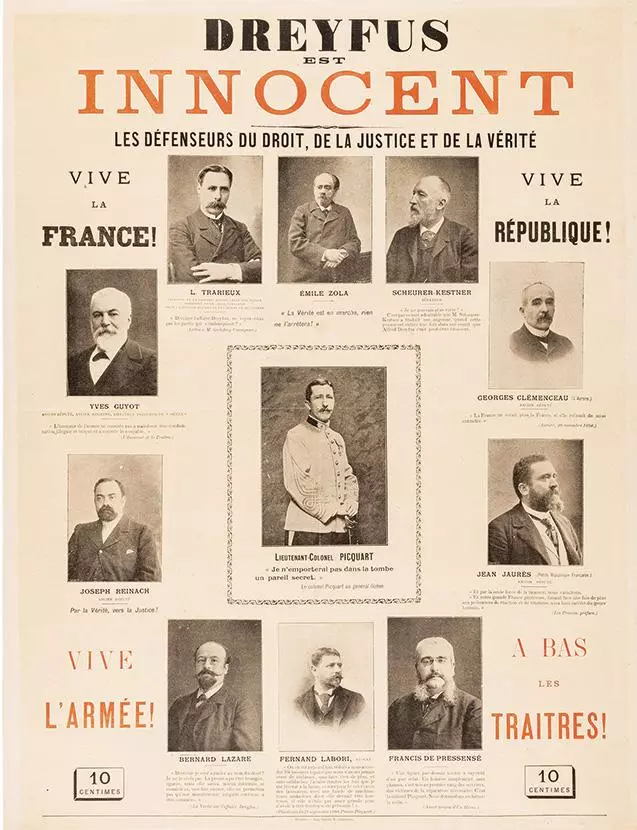

El azar quiso que, al poco tiempo, la sirvienta espía que trabajaba en la embajada alemana, encontrara otra llamativa nota en un cesto de papeles. La leyeron sus superiores y sorpresivamente descubrieron quién era el contacto que ofrecía secretos de Estado a los alemanes. ¡Por fin la intriga se resolvía! ¡Ahora, había que hacer justicia! El coronel Picquart, entonces jefe del Servicio Secreto Francés, comparó la letra de la carta con otros documentos y comprobó que tenía entre sus manos al verdadero culpable. Este hombre era el comandante Esterhazy. Lleno de deudas, y envuelto en algunas estafas, este superior de origen húngaro lamentablemente se había convertido en un traidor. Lo entregó, y con inmensa sorpresa Picquart comprobó que sus superiores no tenían ganas de rever el caso Dreyfus. Fríamente, lo trasladaron a una guarnición, al norte de África, mientras Esterhazy huía al exterior.

Esta historia, llena de intereses y rencores, pasaba simultáneamente en la calle y en las altas esferas del gobierno. Circuló el rumor de que había aparecido el verdadero culpable. Algunos escritores empezaron a juntar firmas para que se revisara el proceso a Dreyfus. En ese entonces, aunque a nosotros hoy nos resulta increíble, los escritores mantenían relaciones cordiales entre sí, aunque no pensaran igual. Se podía ver a Barres, un escritor con renombre y autoridad, al que admiraban muchos jóvenes, comer con Emile Zola, Anatole France y los Daudet, para nombrar a los más conocidos. En ese momento, Zola publica un artículo a favor de Dreyfus, al que Barres, que ya tendía hacia el nacionalismo, considera “absurdo”. No mucho después Zola escribirá su famoso ¡Yo acuso!, que trascendió su época y su país, denunciado a personajes y funcionarios del más alto nivel. Contará en ese entonces con el apoyo de numerosas figuras convencidas de la inocencia de Dreyfus. El ¡Yo acuso! es demasiado para Barres, que deja de vacilar y se enrola decididamente en el antidreyfusismo, acusando a esos “intelectuales” de presumidos.

¡En ese momento la palabra intelectual empieza a circular! Va de boca en boca y pronto adquiere contornos nítidos. “Sabemos quién es el verdadero culpable de ese acto de espionaje atribuido a Dreyfus”, escribe un escritor cercano a Zola. Y Mathieu, hermano del oficial que padece el destierro, ahora en la Isla del Diablo, directamente nombra al culpable en una carta dirigida al ministro de guerra. “Es el comandante Esterhazy -escribe-, que tiene a su cargo un batallón de infantería, y que es íntimo amigo del agregado militar de la embajada de Alemania”. Curiosamente, en las altas esferas nadie se altera, nadie responde.

A medida que la cosa se pone peor, los rivales alzan más la voz. “El alma francesa, la integridad francesa, se ve hoy insultada -escribe Barres que tenía un público a su favor-; de eso sacan ventaja los extranjeros, gracias a la complicidad de estos cuasi intelectuales, desnacionalizados por una cultura inferior”. El novelista Zola, el autor de ¡Yo acuso! es el blanco de sus principales críticas.

Los intelectuales y el establishment

¿Quién era Zola? Zola era entonces un novelista exitoso. Muy rico. Trabajador incansable, había escrito una serie de novelas con personajes que retrataban sin ambages a la sociedad de su tiempo. Por derecho propio, llegó a ser el jefe de la escuela naturalista. Seguía viviendo con su mujer, pero se había enamorado de la joven lavandera de su casa y tuvo dos hijos con ella. Admirado por sus lectores, envidiado por sus colegas, criticado por el establishement y por la iglesia, que veía en sus obras escenas que calificaba de pornográficas, Zola jamás llegó a los altos puestos de la cultura oficial. Siempre fue un verdadero outsider. ¡Y aprovechó esa condición para ver mejor la realidad! Acusó a sus enemigos y definió a Dreyfus como una víctima emblemática de la sociedad francesa.

El artículo ¡Yo acuso!, donde pide a los jueces que reconozcan sus errores y llamen a un nuevo juicio, termina con una frase que quedó para siempre: “La verdad está en marcha y nada la detendrá”. El conde Esterhazy ya está en el ojo de la tormenta. Se hacen públicas sus maniobras financieras y se pide que se investigue su comportamiento. Pero entonces, una vez más, sucede algo que nos alarma, porque nos remite de nuevo a la actualidad: la prensa nacionalista, virulentamente antisemita también, decide mantener contra viento y marea su opinión sobre la culpabilidad de Dreyfus. Y, como corolario, también sostiene la inocencia de Esterhazy.

En su famoso artículo, Zola propone la creación de un sindicato “para repetirnos a nosotros mismos todas las mañanas que nuestras relaciones diplomáticas no están en juego, que aquí no se trata del honor de las fuerzas armadas, que solo algunos individuos están cuestionados. Queremos un sindicato para demostrar que los errores judiciales pueden repararse”. El ministro de guerra no tardó en responderle: “Para mí, para mi alma y mi conciencia, como soldado, como jefe de las fuerzas armadas, yo creo que Dreyfus es culpable”. Era un juego de ataques y respuestas interminable.

Los antidreyfusistas y los dreyfusistas se atacaban con virulencia, sin guardarse nada. Los insultos y los duelos estaban a la orden del día. Ante la presión, Esterhazy termina yendo a juicio. Pero a los 5 minutos lo declaran inocente de culpa y cargo. Llegado un momento, El caso Dreyfus se transforma en El caso Zola. Y acá aparece lo que para nosotros es más interesante. El director de la Revue des deuxmondes analiza ese nuevo concepto que circula por todas partes, y comenta: “Hace poco se creó la palabra intelectual, para designar a una especie de casta nobiliaria; a personas que viven en laboratorios, en bibliotecas. Esto revela una de las cosas más ridículas de nuestra época, la pretensión de sobrevalorar a los escritores, a los pensadores, a los profesores, a los filólogos, elevándolos al rango de superhombres. Las aptitudes intelectuales, que por cierto no menosprecio, solo tienen un valor relativo. En el orden social, valoro mucho más el temple de la voluntad, la fuerza del carácter, la seguridad de un juicio, la experiencia práctica. Por eso, no vacilo en colocar a un agricultor o a un hombre de negocios que yo conozca bien, por encima de tal erudito, ese biólogo, o aquel matemático, que prefiero no nombrar”.

Ese mismo día, el diario El Tiempo de París publicó una carta de protesta. Estaba firmada por universitarios, hombres de letras, internos de los hospitales, abogados y estudiantes. En ella reclaman la revisión del proceso a Dreyfus. Entre los firmantes se encontraban Emile Zola, Anatole France, el joven Marcel Proust, el director del Instituto Pasteur, y muchos más. Al día siguiente la lista de firmas se acrecentó, incluyendo nombres como Claude Monet, Jules Renard, el pastor Théodore Monod, Emile Durkheim y muchos más. Otra petición, firmada por los mismos, dirigida a la Cámara de Diputados, pedía “el mantenimiento de las garantías legales de los ciudadanos contra toda arbitrariedad”.

Profesores de la enseñanza superior, investigadores, escritores, hombres de laboratorio, se pusieron detrás de Zola contra la obstinación de una clase dirigente que no estaba capacitada para rever una cosa juzgada mal. Los dreyfusistas se movían en medio de gritos antisemitas, insultos a Zola, aplausos a las fuerzas armadas. La actitud desmedida de la prensa, a favor o en contra, confirma el nacimiento de una nueva fuerza: la de los intelectuales. En un diario, Georges Clemenceau da así la bienvenida a los integrantes de este grupo: “¿Acaso no son una señal, estos intelectuales venidos de todos los rincones del horizonte, que hoy se alinean detrás de una idea que consideran inquebrantable? En esta pacífica reacción del espíritu francés, pongo mis esperanzas de futuro”. El gran Barres no podía callarse ante estas afirmaciones. “La mitad de la cultura destruye el instinto sin dar una conciencia -escribe en un diario-. Estos aristócratas del pensamiento alardean no pensar como la multitud vil”. La derecha lo toma como una señal de largada. Se posiciona rápidamente y asume la tarea atacar a los intelectuales. Su trabajo tiene amplia difusión.

Consecuencias del ¡Yo acuso!

Fue en 1898, en vísperas del tercer aniversario de la degradación de Dreyfus, que Emile Zola publicó en la portada del periódico L’Aurore un artículo de cuatro mil quinientas palabras, en forma de carta abierta, dirigida al presidente Fauré. Llevaba un título que pasaría a la historia: ¡Yo acuso!. Ahí denunciaba a los responsables de aquella injusticia. Lo condenaron por difamación a una multa y a un año de cárcel. Zola se exilió en Londres y regresó a París recién un año después, cuando por fin se revisó el caso Dreyfus y se abrió un nuevo juicio. En este nuevo proceso, el oficial judío volvió a ser condenado, esta vez “con circunstancias atenuantes”. Rechazó de nuevo el fallo judicial hasta que, diez días después, agotado, con la salud quebrantada por cuatro años de prisión, aceptó el indulto del presidente de Francia. El verdadero culpable, el comandante Esterhazy, ante la posibilidad de un nuevo juicio en su contra, huyó del país.

El proceso de rehabilitación de Dreyfus empezó en 1900 y duró hasta 1906. Fue reintegrado al ejército como jefe de Escuadrón, comandante, pero un año después le pidieron la renuncia. Participó en la Primera Guerra Mundial como jefe de artilleros y terminó su carrera militar con el grado de coronel. El que no tuvo un final feliz, por llamarlo de alguna manera, fue Zola, que murió asfixiado por el humo de su chimenea, en un episodio que tiene todos los contornos de un crimen, que nunca se investigó. Alfred Dreyfus asistió al funeral de Zola, que fue el 4 de junio de 1908. Sus restos están en el Panteón de París, que es donde descansan los grandes hombres de Francia. Curiosamente, uno de los periodistas presentes levantó un revólver y le disparó dos veces a Dreyfus. Lo hirió apenas, pero revela el turbio final de esta funesta historia.

Conclusiones

A partir de acá, la figura del intelectual creció sin parar. Los intelectuales atravesaron las dos guerras mundiales, con suerte diversa. En algunos momentos su palabra fue escuchada en otros fueron censurados. Pasó con dificultad el escrutinio del Comité de Actividades Antinorteamericanas, y también fue víctima de las purgas que se hicieron en la Unión Soviética y en los países que se encontraban bajo su influencia.En Francia, después de la Segunda Gran Guerra, hubo en un momento exponentes de la talla de André Gide, Albert Camus y Jean Paul Sartre, unos estaban a la derecha y otro a la izquierda, aunque bascularon bastante. Me acuerdo que en Buenos Aires, a fines de los años 60 del siglo pasado, cuando después de mis primeros estrenos había alcanzado cierta notoriedad, a mí y a otros dramaturgos que se encontraban en la misma situación, nos empezaron a hacer reportajes, en grupo o individualmente. Se nos preguntaba nuestra opinión sobre la situación del país. No solo sobre la singularidad de nuestra actividad teatral, sino también sobre la cosa pública. A nosotros nos parecía normal. Hoy se ve de manera extraña.

Byung-Chul Han, uno de los intelectuales más interesantes del último cuarto de siglo, inventor de conceptos tan agudos como que hoy nos “autoexplotamos”, en una “sociedad del cansancio”, en uno de sus últimos libros llegó a la inesperada conclusión de que ahora hay que sentarse en un banco de plaza, cerrar los ojos y mirar para adentro, porque el capitalismo va solo hacia su destrucción. O sea, Han, como se llama comúnmente a este inteligente coreano germano, que estudió a fondo a Heidegger, ¿es ahora un “león rendido a sus pies”, como dice el himno? ¿Eso es todo lo que tiene para proponernos? Tal vez quiere que lo imitemos. En una plaza, meditar con los ojos cerrados, sin siquiera sentir a la banda de mosquitos que baila alrededor nuestro, recordándonos que vivimos en esta realidad y no en otra. (Perdón Han, en verano los mosquitos son un problema en las plazas de Buenos Aires). En el otro extremo estaría la actitud de un Rodolfo Walsh, que dejó sus cuentos, sus traducciones, para empuñar un revólver. Como sabemos, murió en un enfrentamiento en San Juan y Entre Ríos de esta capital.

Hace poco falleció otro gran novelista latinoamericano, que pasó con tranquilidad de la izquierda a la derecha, más o menos al mismo tiempo en que recibió el mayor premio de literatura del mundo. Estas actitudes revelan contornos de una gran crisis de ideas. ¿Anuncian también la desaparición del intelectual? Esta interesante figura de la sociedad, ¿se extinguió? ¿Fue una estrella errante que se apagó en el caminar en la historia? (De paso, Han, ¿cómo va a ser la autodestrucción el capitalismo? ¿Por una guerra atómica?)Preguntas, preguntas, preguntas. Este tema no puede agotarse en esta nota. Si me da el cuero (nunca tan apropiada esta frase como hoy), intentaré seguir los pasos de los intelectuales recientes.

Ricardo Halac